編者按:

馮瑋欣,1996年出生於香港,活潑,健談,聊起藝術滔滔不絕。本科畢業於哈佛大學藝術與哲學專業的她,在剛剛過去的6月順利從北京大學碩士畢業。

她說小時候從未想過成為一名藝術傢,在國際金融中心香港長大的她,更想按部就班地做一名銀行傢。大二時,一名藝術通選課教授的引導讓她重新看待藝術。於是大膽決定休學一年,到柏林嘗試藝術學習。回到哈佛後,她徹底放棄金融理想,主修藝術。

2019年她第一次到北京,周圍的一切帶給她極大的視覺沖擊。她從小接受西式教育,但卻越來越感到西方文化對於自身發展的局限。於是她再次做瞭一個讓大傢都意外的決定-回到國內,用中國的文化和藝術重組自己。

面對“是否想過如果在金融領域發展,或許能創造更高的價值”以及“改學藝術是否是一種對自己稟賦的浪費”時,她在思考瞭一夜後回答到,自己從小在香港成長,自由,自律,循規蹈矩;到美國後,強烈的“個人主義”讓她學會定義自己;在德國,學會記住歷史,建設當下,真正想清楚要做什麼;在北大,她遇到的老師無不以個人經歷和人格魅力感召著她,讓她決心在藝術實踐中創造社會價值。

今年8月底,她計劃跟朋友去雅加達卡利巴塔城市(Kalibata City),做一個社區項目。與當地居民、難民和藝術傢共同創作,用圖畫、故事、影像記錄當地的人和事,最終通過藝術展或文化節的方式呈現出來,希望籌到一部分資金能贊助更多這樣的文化活動。也在考慮與雅加達當地的一傢婦女中心合作,做公共藝術教育。

她坦言,雖然藝術能為社會貢獻的還太少,但這是她真正想做並且能做好的,她會堅持,通過創作踐行自己的社會責任。

口述:馮瑋欣

我1996年出生在香港,兄弟姐妹四個,我排行老三。

△ 兒時的馮瑋欣(右一)和傢人

我父親在12歲時從廣州到瞭香港,此後便在香港讀書、成傢、立業。父親從小勤奮努力,考上香港大學後,做過中學化學老師,成傢後,又考上MBA,先後進入幾傢跨國公司工作。80年代曾被派駐內地,見證過中國改革開放後的飛速發展。

1997年香港回歸後不久,亞洲金融危機爆發。我傢的經濟狀況也一落千丈,父母試著經營餐廳,後來又去印度尼西亞和菲律賓找機會做生意,經常兩三個月才能回一次香港,每次隻能待一兩個星期。大部分時間,我們四個孩子都由傢裡的菲傭照顧。

小時候的我很靦腆,不懂怎樣跟人交流。從幼兒園或小學放學回來,常常坐在父母的餐廳裡,拿餐廳的紙筆畫畫。有時候店裡的熟客和員工看瞭,會誇我畫得好。在學校我也總是畫畫,班上同學會圍在我身邊看。我覺得,畫畫讓我有瞭朋友。

8歲時,媽媽為我找瞭一位藝術老師。老師覺得我對色彩的感覺非常好,對我格外優待,後來我傢裡經濟有些難處,她甚至免費教瞭我幾年,讓我每周五一放學就去畫畫,還帶我去上話劇課,給一些破碎傢庭兒童表演話劇。

但我爸覺得畫畫不能維生,一直不允許我畫。我很倔,可能出於叛逆吧,總是偷偷畫。如果被他看到,就會讓我收起來。

△聖保羅中學籃球賽,馮瑋欣(二排左二)

中學二年級,我遇到一位又酷又有趣的老師,是我的化學老師兼班主任,他大學剛畢業不久,立志要當一個教育傢,是那種真正眼中有星光的人。他常常會問我們一些課本裡沒有的問題,給我們講課本裡沒有的思路。

當時,我對他特別崇拜,就決心趁提問的機會去找他。但如果你想要提出一個很有價值的問題,就必須瞭解想問的領域,必須要思考,需要瞭解更多的知識,於是,15歲的時候,我停止學畫,全身心投入學習之中。

本來我上中學的時候,學習成績隻能算中等,全班36個人,我可能會排第10,二年級下學期,我的很多科目成績都變成瞭第1或者第2。

我發現除瞭畫畫,提問題也是一個不錯的交流方式。漸漸地,我就從小時候那種靦腆的性格中走瞭出來。

小時候,我的榜樣是我姐,她比我大四歲,心地善良,又很漂亮,我幾乎像崇拜神一樣地崇拜她,我覺得她做什麼,我就也要做什麼。後來我姐考到沃頓商學院,我覺得以後我也要跟她一樣,成為一個銀行傢。

後來,我從聖保羅男女中學轉學去瞭德瑞中學,學習IB(國際文憑)課程,準備高中畢業後也出國讀書。

△ 德瑞國際學校畢業合照

有一次,我姐給我看瞭一個耶魯大學的宣傳片,那個宣傳片幽默又有創意,我一下子就喜歡上瞭,耶魯又是一個綜合人文、科學和藝術的頂尖大學,我就把耶魯定為自己的目標。

畢業的時候,我申請瞭十幾個學校。我姐看到我申請瞭耶魯,就讓我也申請哈佛,可我當時沒有那麼自信,覺得自己肯定上不瞭哈佛,還跟我姐吵嘴。最終我拗不過她,就把申請其他學校的材料直接拷貝瞭一份,申請瞭哈佛。

收到錄取結果的時候,我打開郵箱,就想從最不可能的學校開始看吧,第一個就打開瞭哈佛的來信,一打開就出現很多人物形象在眼前動來動去地恭喜你,我就往下看,想找到“謝謝你申請我們學校,我們看過你的申請,挺好的,可惜我們拒收你瞭”這種話,看到最後也沒有,過瞭一會兒我才意識到哈佛收我瞭。反倒是我一心想去的耶魯大學,給我發瞭拒信。

當時我就告訴瞭我爸和我姐。我姐接到電話時正在國外跟同學們開會,聽到消息就從會議室跑出去,跟見到的所有人說“我妹要上哈佛瞭!”我爸當時在內地,回來時帶瞭一幅畫給我當禮物。

去哈佛以後,我反倒覺得沒有中學時那麼大的壓力。在哈佛,學生直到大二的第二個學期才需要確定自己的專業。在那之前,大傢可以自行選擇感興趣的通識課程(General Education)。我選過攝影、心理學、也選過考古學、腦神經學。

△ 哈佛大學新生集會

但大二選的一門課,改變瞭我的人生。

那門課是Matt Saunders教授的《藝術理論》。第一次上Matt的課,他完全沒有名校老師的那種威嚴感和距離感,跟他對話,他不會把你當作什麼都不懂的學生,而是當作一個朋友那樣。我很喜歡他,就常常找機會跟他聊天。

有一次,我們一起去喝咖啡,就聊到藝術。當時我們坐在咖啡廳外面的長凳上,Matt跟我說,長凳上方有一幅畫,是某某藝術傢創作的。當時我很驚訝,因為很多大廳都有裝飾畫,這幅畫也不是很有存在感。我們是坐在這個作品下面,背靠著墻。如果不是Matt指出來,我一定不會註意到它。

Matt跟我說,這幅畫不是漆上去的,是用黑色膠帶,各種曲折、反轉呈現出來的,藝術傢沒有順著膠帶的本性去創作。

△ 我和Matt喝咖啡的地方,右側墻上是Matt提到的畫。

當時我不知道還有這種看世界的方式,好像我眼前原本被什麼擋住瞭,而Matt幫我去掉瞭這個障礙,讓我發現瞭很多原本在那裡,但我卻沒有看到的東西。

我15歲停止學藝術以後,6年沒碰,第一次在一個被認可的、被重視的環境裡去學藝術。以前我總是需要偷偷摸摸地畫,終於,在哈佛,我可以光明正大地畫畫瞭。

而且當時,我是第一次接觸到藝術傢這樣一個群體,我的老師、他夫人、還有跟我一起學習的藝術傢以及未來的藝術傢們,身邊有這些人,我第一次看到原來我們可以這樣活著。

我隱約感受到壓抑在心底對藝術的熱愛。當時我覺得特別痛苦,我做銀行傢的想法動搖瞭,但我又很迷茫,不知道我是不是可以去做藝術。我人生的前21年,傢人並不支持我畫畫。

△ 柏林巴德學院合照

大二結束,在Matt介紹下,我決定休學一年,去柏林巴德學院學習油畫、建築、雕塑等課程。我給瞭自己三個月時間,看自己是否能在藝術這條路上走下去,如果我能堅持下來,就再加三個月。

最後我在柏林巴德學院一共待瞭15個月。我當時的建築老師覺得我的表現不錯,還邀請我去他公司做建模。我也嘗試投遞瞭很多簡歷,申請到瞭一些畫廊的工作。

當我告訴Matt我在建築公司實習、在畫廊做行政的這些經歷,他再次問我:“那你為什麼不直接做藝術?”

他的提問觸動瞭我:我為什麼要在藝術的邊緣徘徊,而不是直接去做那個創造的人?

回到哈佛,我便決定選擇藝術作為主修專業。我還根據自己的需要向學校申請瞭一門課,由一位教授來對我進行一對一指導。大三暑假,我去瞭德國、意大利、菲律賓等許多國傢,去看瞭大概一百個展覽。

△ 哈佛藝術課

臨近畢業,我開始做畢業設計,每天住在工作室裡,希望完成一個完美的作品。

哈佛藝術系所使用的大樓“卡朋特視覺藝術中心”是由建築大師勒·柯佈西耶設計的,這是美國唯一一棟由他擔綱設計的建築,被列入美國國傢歷史遺跡名錄,所以不管周遭如何變化,這棟樓都會被精心保存。對於在藝術系學習的我而言,這棟樓就像是我的傢一樣,是一個恒定的所在。

△ 卡朋特視覺藝術中心

於是我以“致我的卡朋特視覺藝術中心(2018-2020)”為題,利用建築材料、數據、色彩等創作瞭一系列紅色、黃色、藍色的立方體、大樓的混凝土塊等,並計劃將它們放置於大樓的各處,作為裝置藝術、特定場地藝術作品展出。

就在我的畢業設計即將完成的時候,新冠疫情席卷瞭美國。哈佛決定關閉卡朋特中心在內的部分校區。原計劃於五月開幕的畢業展被取消。卡朋特中心的關閉,意味著我的創作無法繼續。我向學校申請,請教授幫我跟校方協商,做瞭種種努力,校方仍然拒絕我在中心關閉期間進入大樓。

我一度崩潰。甚至想休學等到疫情過去把畢業設計做到完美。就在我一籌莫展的時候,Matt的一句話點醒瞭我,他說,在創作中遇到無法解決的困境時,想一想,如何將困境融入創作之中,將其變成作品的一部分?

我茅塞頓開,立刻抓緊時間行動起來。既然大傢沒辦法來看我的作品,那我就把作品帶到他們面前。封樓期間,在我的好友、清潔工Walter的幫助下,我得以將我的作品按照原計劃放置在樓外的各個角落,並拍照記錄。

△ 馮瑋欣哈佛畢業設計(部分)

我將這一切記錄下來,做成瞭一本電子書,就像帶朋友回傢一樣,向他們細致地介紹瞭我的“傢”,隨著書頁,將我的作品展現在大傢眼前。這本書一共69頁。在69天中,我每天給一位朋友寫一封信,隨信寄去7顆向日葵種子,一共寄出69封信,在疫情這個特殊時期,向大傢道謝、道別。

最後,我的作品被哈佛大學藝術系破格收藏為展覽工具和教學材料,作品照片也登上瞭藝術系官網的首頁。

△ 哈佛大學藝術、電影和視覺研究系官網

2020年的秋天,作為藝術系唯一的中國學生,我以藝術系最高榮譽(全系排名前1%)、文理學院霍普斯獎(全校排名前5%)和斐陶斐榮譽學會榮譽(全美排名前10%)從哈佛畢業。

畢業典禮上,Matt開玩笑地跟我和我的傢人說:“不要怪我。”

△ 馮瑋欣哈佛畢業合照(前排左三)

2019年,還在哈佛讀書時,我第一次來到北京。

那時我高中的好友恰好在清華讀一個暑期漢語課程,我們就約好見面,她帶我去瞭798和紅磚美術館。

到瞭紅磚美術館,裡面正在展出奧拉維爾·埃利亞松(Olafur Eliasson)的作品,特別巧的是,他是我在柏林時非常熟悉的一位建築師。紅磚美術館本身是一個紅磚建築,哈佛是一個紅磚校園,柏林也有許多以前遺留下來的紅磚工廠。我覺得特別震撼,那是我第一次意識到我們也有脫離西方建築思想影響的中國當代建築。

△ 紅磚美術館

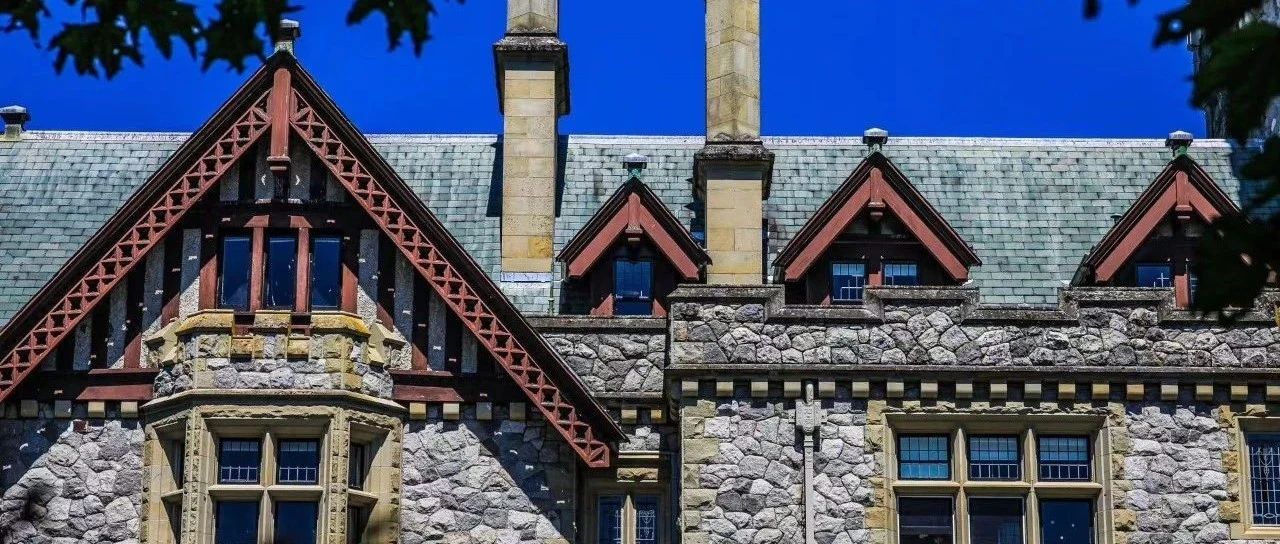

△ 哈佛大學查爾斯河畔的紅磚校園

當時我們坐在咖啡廳,向右看是一片中式園林,綠水,石橋,假山,白天鵝。有很多非常傳統的中國元素。

△ 紅磚美術館

也是在這裡,好友問我:你要不要來北京?並向我介紹瞭北京大學燕京學堂。

去過德國和美國之後,我開始有一種強烈的願望,要返回中國。我學藝術、學哲學,都是西方的分析哲學、歐陸哲學,我成長過程中經歷的是英式教育。我漸漸覺得,西方的體系,是無窮無盡,完美無缺又黑白分明的。我開始覺得有一種無所適從的感覺。

中國有著幾千年的歷史,有自己的思想和藝術。而這些,我並不熟悉。我希望回中國,用中國的文化和藝術,重組我的世界。

2020年秋天,我從香港來到北京,開始瞭在燕京學堂的中國學研究生課程。一開始,語言不好給我帶來瞭很多困擾,隨著我慢慢適應北京的生活,跟大傢交往越來越多,我在這裡也找到瞭一種傢的感覺,而我在北大的朋友們則成為瞭傢人一樣的存在。

在北大,我認識瞭紅磚美術館的設計師、北大教授董豫贛老師,並通過他瞭解到瞭更多關於紅磚美術館的故事。

還有藝術學院的彭鋒老師,他特別酷,給我介紹瞭特別多藝術傢,幫我瞭解北京的藝術生態。去拜訪藝術傢李松老師時,彭老師還特意把自己的車借給我們,結果當天李松老師跟我暢談瞭8個小時,直到晚上11點我們才回到北大,彭老師又從學院跑到西門,開車送我們回宿舍。那時我覺得特別抱歉,但彭老師卻絲毫不以為意。

△ 彭鋒和馮瑋欣

融入瞭北京的生活,我又開始瞭創作。這一次,我不僅要創造藝術,還要做一個展覽。

開始準備時,我一度不知道該找誰合作,隻好跟要加入團隊的每個人深度交談。一段時間下來,我集結瞭一個由學生、老師和顧問組成的團隊,包含33名沒有學過藝術的學生。

△ 與團隊的合照

在八個月的時間裡,我們一起策劃、招募志願者、籌款、面試、研究、做木工、繪畫,終於在靜園四院舉辦瞭名為“我,門”(Through Our Door)的主題展覽。

△ 靜園作品

一開始,不知道在哪裡工作,我就上網搜,一個個打電話去問,最終在奧運村裡找到一傢木工作坊。我和團隊的小夥伴們每天往返於奧運村和北大之間,來回搬運沉重的木材,在工作室裡鋸木頭,持續瞭三個月才差不多完成。展覽的宣傳冊上印的Logo,是同學的父親親手篆刻的。

△ 北京木工工作室

完成碩士學業後,我回到菲律賓與傢人團聚。最近,我正在和姐姐一起創立一個新品牌,由我負責品牌設計,她負責推廣和落地。我希望可以利用我的藝術才能回報傢人。

我準備在8月底和朋友一起去雅加達Kalibata City社區,跟當地的難民藝術傢、作傢一起,與整個社區共同創作。

那裡的難民大多來自阿富汗,索馬裡。在我們的想象中,會和大傢一起畫畫,寫詩,與婦女刺繡,和孩子拼貼。可能會寫一個人一天的故事,也可能會拍攝,希望通過多種方式關註在這個地方發生的人和事,人與人之間的關系,當地的故事和傳說,與原住民、難民和創作者遇見,認識,對話。

在11月的最後一周會通過一個秀或是文化展,展示大傢共同度過的時光,不想過多聚焦難民藝術傢身上“難民”的身份,而是聚焦在大傢作為居民的共同身份,展現那種“你中有我,我中有你”的景象。

另外,我也希望可以找到一種模式,能讓我在香港、柏林、紐約、北京等世界各個藝術中心創作。通過與各國藝術傢的對話,探討各自對藝術的理解,對人文的研究,推動東西方文化藝術的融合,也為中國當代藝術創造歷史。這或許是比成為銀行傢更有意義的一項事業。

編輯 | 王慧,閆麗萍

實習生 | 鄔可馨,林沐雨

主編 | 許譯予

總監 | 吳曙良

鳳凰新聞客戶端 鳳凰網資訊頻道出品

發表評論 取消回复