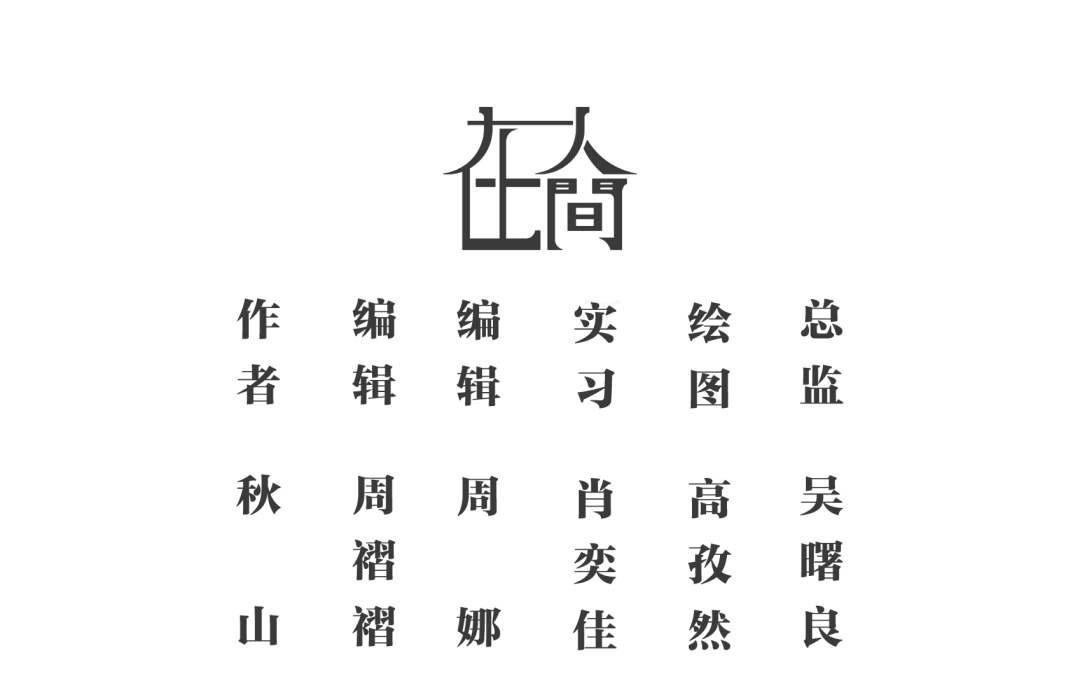

撰文| 秋山 編輯|周褶褶 周娜

一切並非來得毫無征兆。今年剛入夏的一個傍晚,臨近下班,主管拍拍我的肩膀,說:“我們出去聊聊。”

彼時,這傢互聯網巨頭剛剛經歷瞭幾乎史上最大的一次組織調整,曾經人滿為患的工區人員寥寥。那天下午已有幾個人被陸續喊出去談話,但回來後無人交頭接耳,辦公室裡,隻有雙手飛快敲擊鍵盤的聲音。

跟著主管走在會議室的路上,我開始猜測,她會給我一個什麼樣的答案,是宣佈一切戛然而止,還是會告訴我另有轉機?

在逼仄的小隔間裡,主管下達瞭“判決書”:一個月時間找轉崗,否則等待我的就是1.5+1的裁員賠償。這是我放棄瞭鐵飯碗、跳槽來到這傢互聯網巨頭剛剛一年多,第一次正面迎上“裁員”這頭巨獸。

我強作鎮定地點點頭,那一刻頭上仿佛出現一根血條:only 30 days left……

不是每個人都能準確回憶起警報是哪一天響起的,但自從聽到那聲遙遠的狼嚎,人便如同身處遠古的夜晚,戰戰兢兢,要為接下來每一天的生存枕戈待旦。

“裁員”仿佛一柄達摩克利斯之劍,懸掛在人們頭上。劍在一寸一寸下落,不日將直抵眉心。

收到裁員通知後的第二周,我接到HR的約談,她說,之後這一個月可以不在工位上待著,隻要在有需要時來公司即可。

我突然想起前同事小A,一個性格很好、經常在腦暴會上提供創意的姑娘。在去年某天早上被叫走後,她迅速收拾完工位離開瞭。直到她賬號自動註銷退出工作群,沒有一個人公開問過一聲:她怎麼瞭?

當時,這場心照不宣的沉默令我感到詫異,但對此也不敢說一個字。如今我也快成瞭那個“突然消失的人”。

在企業內部,裁員就像房間裡的大象,無論外面傳得如何沸沸揚揚,但內部人們都保持緘默、避而不談。隻有在咖啡館裡,偶爾會看到兩人對坐,漏出一兩句唉聲嘆氣。

關於去年的那場“裁員”風波,李華也是親歷者之一。她事後回憶起來,自己其實早早地接到瞭信號。

去年2月,一位中層朋友告訴她,公司可能要開始裁員瞭,已經對管理層進行瞭培訓,細節甚至達到如果對方可能作出攻擊姿勢、或掏出兇器,隻要大喊保安,保安10秒鐘內就會出現。

平時大大咧咧的她沒想到,這麼快自己就變成瞭“要被防備的人”。

一個再正常不過的聊績效會議上,主管突然告知,不會跟她續約。

當時,她剛轉入這個新崗位不到一年。6年前,她以應屆生身份進入杭州這傢互聯網公司,她清楚地記得,當年招聘應屆生的標語是——“來阿裡上大學”。之前,她幹瞭6年技術工作,是淘系大促組的重要成員,她想換個部門再闖一次,嘗試更貼近業務的產品經理一職。

這意味著從半個新人開始。但她沒想到,此時職場環境與剛畢業時相比天差地別。從前著急起來,她可以在會議上對著領導拍桌子,主管對新人的態度總是“你第一次做錯瞭,沒關系,但下一次要改”;但這次,“哪怕你做得對,主管都會說沒有達到我的預期,對你有點失望”。

在煎熬中度過半年多,每周996,身體很累,但她覺得自己在飛快成長,再來一點時間,就能成為“一個真正的產品經理”。

就在這時,突然而至的解聘通知給瞭她重重一擊。剛離開不過半個小時的工位,霎時變得張牙舞爪瞭起來。

她站在人群中,覺得自己像一個棄嬰。“他們都熱火朝天地討論工作,隻有我是個即將要走的人。雖說我人在這裡,但沒有人看得見我。”

她開始主動自我“隔絕”,很難再把精力集中在工作上,開會也隻做個旁聽的觀眾。她對食物失去興趣,中午去找組外的朋友打聽消息,在公司晚飯開餐前回傢,拌一拌網上買的速食涼皮,和著水吃下。

那段時間,有相似經歷的不止她一人,“大傢都在盼著這波裁完能安心做事,而不是每天陷在害怕恐懼中”。

有時HR聊完一個部門,剛覺得“穩瞭”的另一個部門過幾天就開始被約談,有些藤校畢業的學生入職不到1年就要走人。李華聽說有些同事甚至連結個婚都偷偷摸摸,不敢讓公司知道。因為據說在裁員的優先級裡,已婚未育的女性是歧視鏈的底端——盡管HR往往不會道破這一點。

經歷瞭三次裁員的馬冬已練就瞭敏銳的嗅覺。去年秋天,她又嗅到瞭一絲熟悉的氣味,把自己的擔憂寫在瞭匿名的社交平臺上——“隨時可能被裁員的感覺”。

包括百度在內,39歲的她一共換過四五份工作。作為土生土長的北京人,很多人不理解她為什麼這麼拼。她說她喜歡銷售這份工作帶給她的成就感,每簽一個大單、談攏一個客戶,都讓她能開心地吃一頓大餐。

當時,她所在的科技公司空降瞭一位新總裁,似乎專門為“裁”而來,裁完一批應屆生,又把銷售團隊縮減瞭100多人。“公司投資快花完瞭,想上市,領導一頭包,我也能理解”。

居安思危,她開始投簡歷,也收到過幾個offer。部門經理看出她“心思有點活絡”,便主動找她談話,“你不要想太多,我們部門目前還是非常安全的,隻要安心把手頭的事做好,就沒問題”。拿著這份保證,她拒絕瞭別傢公司的橄欖枝。

不想一個月後,這位經理也慢慢“隱身”瞭,一個月才出現一次,請假時秒批,匯報工作不再回復,馬冬感覺暴風雨在迫近。

“公司內部有啥消息也沒人告訴我們,孤島一樣,也像案板上待宰的雞鴨,隨時等待自己的命運”。寫完這句,她又試圖給自己一點鼓勵:“北京的秋天來瞭,大自然的規律始終是無法阻擋的,那就開心迎接吧。”

在親友更多的朋友圈裡,她仍保持3天可見、歲月靜好的狀態,一切風平浪靜。

我開始止不住懷疑,到底是哪一環出瞭錯:年齡?績效?還是身在已婚未育的“歧視鏈的底端”?

不甘心的時候,我在內部轉崗平臺刷瞭一遍又一遍。對口的崗位不多,更新時間停止在好幾天前。我開始放下所謂的矜持,大量聯系朋友或朋友的朋友,對一些人旁敲側擊地詢問有沒有崗位,對另一些人直言相告我的 last day。

那段時間我深刻感受到“相對論”的存在,一個月很短,但每一天很長。有時一天要應對兩三場面試,有時一整天躺在床上,心就像在滾筒洗衣機裡攪瞭又攪。腦海裡隻回蕩著劉建宏老師那句著名的解說:“留給中國隊的時間不多瞭。”

但糟糕的消息接二連三,一些面試無疾而終,一些聯系好的面試官告訴我:“對不起,我們臨時關閉瞭崗位,所有的HC都鎖住瞭。”

血條越來越短。我開始害怕親友的微信,我怕他們詢問:“你工作怎麼樣瞭?”

與之成反比的是更加勤奮地跑健身房,在曾經厭倦的一遍遍重復動作中,異乎尋常地,我找到瞭一種可以讓內心平靜的確定性。

在確定性到來之前,沒有人能獨善其身。馬冬也不例外。在忐忑的心情中,她迎來瞭部門總經理的離職散夥飯,從此任務不再有人安排,連客戶過來都不知找誰對接,“所有人都知道我們待不久瞭,但不知道到底哪天走,就是這樣的狀態”。

但辦公室裡,四五個人每天還是如期而至,按時打卡簽到上下班——如果考勤不合格被辭退,是拿不到N+1的。

即使上廁所,他們還要時不時對上其他部門同事的側目和竊竊私語,“喲,你們部門還在呢?”馬冬大多數時候選擇沉默,偶爾回懟一句:“我說你大點聲,都能聽見!”

直到在朋友圈刷到其他同事朋友圈發的公司年會視頻,她才確定,自己的部門是被徹底遺忘瞭。

他們唯一能做的事,就是如螞蟻搬傢一般,每天帶走一些私人物品,直到桌上隻剩下一臺辦公電腦和一本筆記本。大傢苦中作樂,每天各帶一包零食,往空桌上一倒,閑聊天、讀書、看電視劇。馬冬甚至重讀瞭一遍《駱駝祥子》。

這幾年,她陸續聽聞瞭一些朋友被裁員,都會有一筆不菲的賠償金,有人領完“大禮包”就給自己放個小長假,去出國讀書、旅遊,在傢修身養性。但對她來說,“這一切看起來像帶薪休假,內心還是很焦慮的”。

在馬東漫長的等待中,出現過一個小插曲——

部門空降瞭一位總經理,大傢仿佛看到瞭一線希望,紛紛跑去對接手頭上的客戶、項目情況。但後來這個新經理也“崩不住瞭”,暗示說整個辦公室隻能留下一個人。

當時馬冬的心一下子懸起來瞭,“就像那個大逃殺遊戲,我們要開始互殺瞭”。

不過這場鬧劇還沒開始,HR先傳來消息:你們部門一個都不留。

等待被裁的時光裡,李華開始整晚不睡,幾乎變成一個哲學傢。對她來說,這仿佛是第二次畢業——沒有鮮花和掌聲,而是略帶悲觀地,認清工作的本質,“世界上哪裡沒有我都一樣。沒有我,也有一萬個我們會給他們打工的,我們隻不過是時代的一粒沙。”

當讀到人類學傢大衛·格雷伯那本《毫無意義的工作》時,她摘出這段話:

“雇用你的時候,你感到自己是因為有用才獲得瞭這個崗位,結果卻發現事實完全不是如此,但又不得不配合表演……

這種先讓你產生自己有用的錯覺,然後再被全然否定的經歷,不僅僅是對自尊感的摧毀,還直接動搖瞭自我意識的根基。一個人一旦停止對世界產生有意義的影響,那這個人就不復存在瞭。”

不同的職階,對應著不同的被裁腳本。如果說職場中低層面臨的最大挑戰是自尊感被摧毀的無意義感,高層的被裁之旅大概率會兇險更多。

職業經理人老張告訴我,等待被裁的那一年,是他人生中最煎熬的一年。

疫情前,他當時任職的公司空降瞭幾位資方領導,一些人開始做好“被幹掉”的準備,他也不例外。業務會議時,一位被他親手從普通職員一路提拔到副總的下屬,不再坐到他身旁,刻意保持距離,假裝不看他;他一發言,這位下屬就一改往常,開始唱反調。

老張從此對“遠近親疏”有瞭新的理解,“其實很多時候,人性根本經不起檢驗”。

然而等待他的遠不止人情冷暖。資方叫來瞭八九個審計,在公司最大的那間會議室裡,對他開始瞭長達三個月的審計。資方輕描淡寫說是董事長的意思,要查查賬。但在老張等高管的眼中,這明顯是沖著他們來的。

所幸,老張並沒有被查出任何問題,但這也避免不瞭被反復叫去問話——老張至今不願意回憶具體細節, “總之是非常屈辱”。他知道,盡管自己已經表達瞭100%的誠意和努力,“他們就是在找茬,想讓我離開”。

時隔幾年,憶起這段顛沛的往事,老張不禁罵瞭臟話:“在資本面前,職業經理人所有的理想、抱負和能力,就是用來被x的。”

當HR終於找上馬冬,開始討論裁員方案時,她和同事已分過工,誰負責錄音、拍視頻、核對補償金額,都一一到位。

整體過程進行得挺順利,拿到賠償,她在小紅書上發瞭自己領到的補償金額,寫上“39歲中年婦女重新啟航”,她沒想到一下收獲瞭3597個贊,成為瀏覽點贊人次最多的一條狀態,也是通過這條狀態,我認識瞭她。

在這條狀態下,高贊大多是同齡人的留言:

“我37,剛被約談,預計賠20左右…很滿意”;

“加油,我也39,今天去面試居然被面試官說,你都39瞭……”;

還有一些年輕人私信問她:“公司不會這麼爽快,隻會想方設法讓人走,該怎麼辦”。

雖然覺得自己不夠權威,她還是努力提供一些幫助,畢竟自己第四次被裁,也算“四朝元老”瞭。

而五年後再次面對裁員,Amo要打一場更硬的仗。

Amo是我在一次聚會上認識的朋友,那時他剛從深圳到北京,作為設計師的他衣著精致,話不多,時常一針見血。他也是N朝元老,被裁過,也裁過人。5年前第一次被騰訊裁掉的時候,他還偷偷躲在被子裡哭過。

去年,他所在的字節跳動已傳出裁員的消息。因為住得遠,他不想像別人一樣撐到晚上10點下班,每天提前一小時回傢,被上級說過“投入度不夠”。當主管給他第二次打出差績效時,他明白自己恐怕在劫難逃。

這次,他不想再像當年一樣丟兵棄甲、躲在角落。“我經歷過一次,也足夠瞭解《勞動法》,還有一點儲蓄兜底。網上也有很多人分享被裁的事,裁員不再是一件很可怕的事瞭。”

在一對一的談績效會議上,主管說瞭一通他的缺點,Amo直接問,你明確告訴我,哪裡要改,或者什麼東西怎麼改。

對方露出瞭苦笑的表情,好像在看一個冥頑不化的人。

Amo又反問,你該用PIP“激活”我瞭吧?

在公司裡,PIP協議(Performance Improvement Plan,績效改進計劃)基本是公司發起裁員前吹起的號角,它意味著一個職工必須在規定的時間內達到一個幾乎不可能完成的超高目標。

當時主管似乎驚住瞭,“可能沒遇到一個自己把自己‘激活’的人吧”。但不出所料,主管從文件袋中掏出瞭一份事先準備好的PIP協議。

他掃瞭一眼,上面要求他:在兩個月內完成半年的工作量。

“這對公司來說是筆合算的買賣,給你時間找工作,你完不成目標主動離職,它還不用賠償。”此前,Amo問過相熟的同事,這裡有沒有人簽瞭PIP仍能留下來?得到的答案是幾乎沒有。

他明確地表達自己的態度:“我可以簽PIP,但它沒有任何法律效力,逼我走得給我N+1”,但主管的答復是,“公司沒有這個規定”。

“如果以前簽署PIP協議,我會覺得丟人,是自己能力不行,其實這個理念是領導灌輸給你,並希望你也這麼認為的。”

這一次,Amo決定說出辦公室裡那隻沉默的大象。他把自己和主管的對話,原封不動告訴瞭全組同事。

打破砂鍋的結果出乎意料。

某種意義上,Amo一躍成為公司被裁的“意見領袖”。

一些同事來問他是否需要介紹獵頭,還有一些年齡比他小的同事,過來向他請教裁員過程細節,希望日後有招應對。這讓他頗為自豪地感慨道:“我覺得他們比我當時要幸運一些。他們知道有裁員這事兒瞭,都知道要學習勞動法,最大程度保護自己的權利。”

但PIP的魔咒仍在繼續。第一個月,主管還會過來對一下PIP完成的節奏,但在給“N+1”賠償金上仍未松口;第二個月,新招的人選已入職,主管甚至放棄跟他交流,Amo明白,隻有第二條路可走瞭。

他決定約HR進行一場正式會談,這次他要主動發起沖鋒。Amo提前花瞭一個晚上查勞動法和相關案例,走進會議室,面對一臉嚴峻的HR,他先說:“你現在不要說話,聽我把這個PPT講完,中間不要打斷我。”

他開始條分縷析。開門見山是講勞動法,開除一個人要先證明他能力不行,必須舉證;然後要進行培訓和調崗,要去真實地告訴他這件事怎麼做,否則也要舉證;他還舉出瞭數據證明,2016年以來,公司和員工去打賠償勝訴案的話,公司勝訴的幾率是0.6%。

講完他關上電腦,鎮定地看著HR。

對方足足愣瞭一會,漲紅瞭臉,說:“我沒啥可講瞭,既然你已經把這件事情說得這麼清楚瞭,我可以去給你申請賠償。”

之後,HR又帶著一點佩服的口吻說:“你真的內心挺強大的,這事放在別人身上可能承受不瞭。”

他沒說什麼,回到工位,將伴隨自己一年的電腦支架、行軍床轉送給周邊的同事。

一個星期後,Amo等到瞭公司會給出“N+1”的答復。他舒瞭口氣。

離開公司幾個月後,李華聽說,主管招進一個“關系戶”。她哭笑不得。她開始復盤,如果再經歷一遍,她肯定會每天正常上班,“如果主管非要逼我走,我就直接給大老板發郵件,請大老板、HR和他坐在辦公室聊。但當時我隻是個小白,人在很焦慮的時候很難看清自己的處境”。

在倒計時即將停止前,最後一根稻草曾出現過一瞬,一個業務部門向我拋出橄欖枝——

但最終,我還是沒能“自救成功”,轉崗卡在人事部門的流程上:也許因為已過30歲的年齡,也許因為過去崗位的績效不夠最新的要求,我隻收到瞭一切戛然而止的通知,卻無法找到任何明文規定來給自己一個確鑿的解釋。

交還電腦和工牌、拿到離職證明,走出公司後的第三天,路上突然傳來一聲尖銳的防空警報。

我猛然想起,這是5.12汶川地震已過去15周年瞭。警報聲散去後,路上行人又恢復瞭漠漠的神情,各自前行。

我和馬冬交流離職感想,她也是收拾完最後一點物件,走出待瞭一年的大樓,環顧四周,發現可以告別的人,隻剩平時常打招呼的保潔阿姨和保安小哥。

她抱著箱子對保安說,“我明天不來瞭”。保安一開始露出吃驚的神情,但很快恢復平靜,隻是嘆息瞭一聲:“好多人都不來瞭。”

那時新年剛過,她還沒找到新工作。她沒有告訴父母和孩子自己被裁的事,而是每天按時出門,去圖書館看書、公園遛彎,參加行業的線下會議,拿回一大摞資料,維持著仍在工作的假象。“因為我也不能保證下一份工作能做多久,不如讓他們覺得我一直在這裡好瞭”。

至此,她總共經歷瞭4次裁員,甚至總結出瞭一套“裁員心路歷程”:“剛開始等待被裁時會感到焦慮、忐忑、害怕,然後覺得不服氣、無助、不安,到最後這把‘劍’真的落到你頭上瞭,反而踏實瞭,拿著這個錢悲壯地告個別,回傢找到下一份工作後,就可以自嘲這段經歷瞭。”

此前馬冬幹得最長的工作是在一傢做安全軟件的外企,福利高,幹得好還可以出國領獎,待瞭五六年,“那時候真想待一輩子”。但在她休完產假後,情況突然急轉而下,這傢外企決定裁撤大批中國境內部門。

她很快找到瞭下一份工作。那是2017年,她30歲出頭,覺得一切向好,未來可期。

今年春天北京風沙大,她頂著飛揚的塵土去面試,有時還會感慨一聲:“我怎麼這麼狼狽,混到這份上來瞭?”她經歷瞭職業生涯最長的一段gap期——兩個月。降薪入職新工作後,她已不再想這個問題。

對老張來說,被裁反而是一種解脫。回歸到不用凌晨兩點突然被召集開會的生活,他感覺身體各方面指標慢慢恢復正常。

他開始沉下心寫作,閑時讀蘇軾的詩句,從“人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥”,到“揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷”,再到“此心安處是吾鄉”。

“人生總會經歷一個再次尋找和選擇的過程,內心的安定是最重要的,要真正相信自己的能力。”老張說道。

拿著賠償金,Amo開始學習一些心理學課程,部分為開解自己,部分為瞭幫助別人。很多事情在學習後慢慢想開,比如裁員經歷對一個人的精神摧殘,“公司把你招進來時,會讓你覺得工作是有一定貢獻和價值,但用裁員否定你後,你之前建立的價值感突然之間就崩塌瞭。這個情緒如果沒有發泄出來,憋在心裡,人是會慢慢生病的,就像身體的代償機制。”

曾經,他被“裁員”困擾兩年之久,以為是自己的能力問題;現在他終於意識到,“裁員並不意味著你是一個loser,這不是一個唯分數論的世界,你也不是最後一名”。

這次離職,他偶爾會聽前同事說,隔壁組長還會在周會上提及他的名字,警告員工如果不努力,下場就會像他一樣。他不再有任何情緒波動,隻是付之一笑。他很快收到瞭兩個offer。

入職新公司的第一天,傍晚6點半,已有人陸續離開,他不敢起身,默默觀察。快7點一抬頭,公司隻剩兩名同事,也在收拾東西。

他不敢置信地問道:“我們這個點下班?”

同事一臉奇怪地回答:“對啊,怎麼瞭?”

他陷入一種擺脫996的巨大的眩暈中,第一次感覺夜晚可以完全屬於自己。背著包走出公司,夕陽尚未落下,整座城市不再是黑色建築群裡意興闌珊的燈火。

那一刻他迎著夕陽,忍不住手舞足蹈起來。

*文中李華、老張、馬冬、Amo均為化名

*本文插畫均使用 AI 繪制

鳳凰網原創欄目持續招募優秀的作者,千字500元起

簡歷和稿件請寄:zhouhl@ifeng.com

發表評論 取消回复