【編者按】2023年10月10日是第32個“世界精神衛生日”,這是由世界精神病學協會(World Psychiatric Association,WPA)在1992年發起的。世界衛生組織認為,精神衛生是指一種健康狀態,在這種狀態中,每個人都能夠認識到自身潛力,能夠適應正常的生活壓力,能夠有成效地工作,並能夠為其居住的社區做出貢獻。

·“有時候患者像嬰兒,上廁所都需要幫助,那時我們是父母;有時候患者像孩子,用筷子都需要我們教,那時我們是老師;有時候他們像老人,連指甲都需要我們剪,那時我們是子女。”

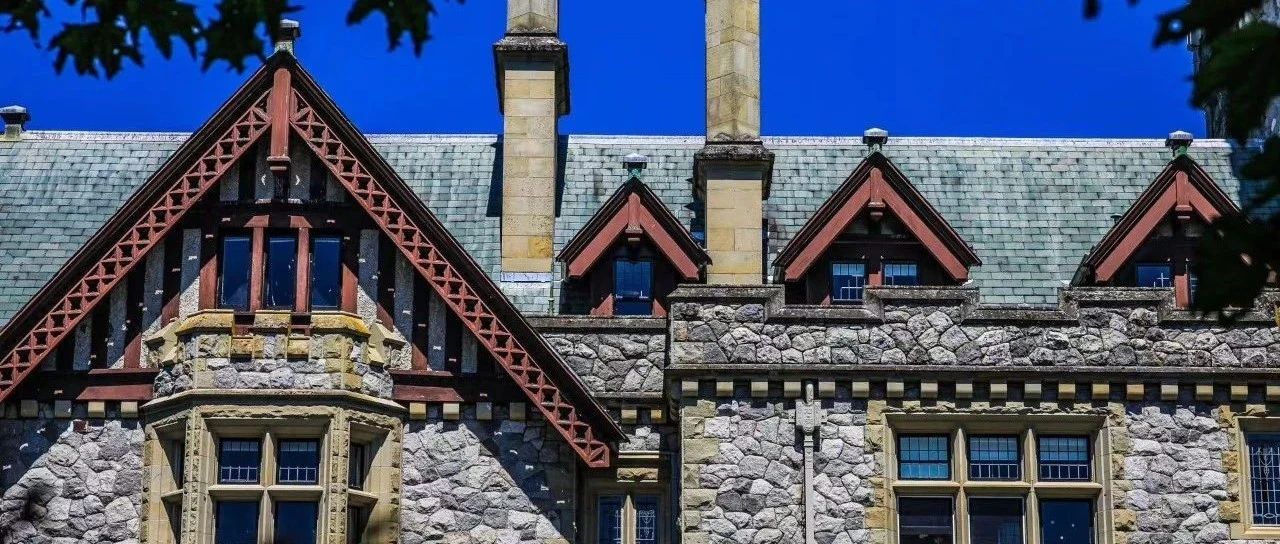

上海市精神衛生中心 視覺中國 資料圖

9月15日下午5點,上海市徐匯區宛平南路600號,一對母女在大聲爭執,十幾歲的女兒聲嘶力竭地喊道:“你就是要我死!”一旁的母親低聲懇求:“我們先回去好嗎?”當澎湃科技記者上前詢問時,母親開始聲淚俱下:“她忽然感覺情緒不好,但現在已經錯過掛號時間瞭。”她像抓住救命稻草一樣懇切地抬眼問記者:“你還知道其他辦法嗎?”

“宛平南路600號”,熟悉上海的人每每提起此處,都難免露出幾分曖昧,上海交通大學醫學院附屬精神衛生中心(以下簡稱“上海市精神衛生中心”)正坐落於此。

在慣常的概念裡,精神科主要角色就是醫生和患者,精神科護士似乎是一個有些模糊的概念,他們承擔瞭部分護工的工作,比如送飯送藥、幫患者整理個人衛生,也承擔瞭一些醫生的工作,比如心理疏導。在很多患者眼裡,“要尊重醫生,因為醫生負責開藥治病”,那麼護士呢?

在精神科,護士是溝通各方的橋梁,他們需要協調患者和傢屬、醫生和患者等多方關系,這份事無巨細的工作需要超強的忍耐力。

2023年10月10日是第32個世界精神衛生日。近日,澎湃科技采訪瞭上海市精神衛生中心的三位護士,得以知道這個群體的喜怒哀樂。

柔軟的堅硬

45歲的杜哲一是上海市精神衛生中心成癮病房的護士長。她很早就來到約定的采訪地點。杜哲一留著幹練的短發,穿一雙運動鞋和一條小腳牛仔褲,語速較快,整個人看起來爽快利落,笑起來眉眼彎彎,握手時,她的手軟軟的。看似雷厲風行,卻並沒有“紮人”的棱角。

除瞭日常查房,杜哲一還需要管理協調整個成癮病房的護士工作。成癮病房共有64張床位,10名護士。最常見的患者是酒精成癮患者,不過近幾年多瞭些手機成癮患者。

最近有一位15歲的手機成癮患者小毛住進瞭病房,小毛父親外出務工,母親在傢務農,父母哄孩子最大的“利器”就是丟給他一部手機,因此小毛從小和手機相伴。

杜哲一形容:“這個孩子屬於通常意義的‘問題少年’,偷竊、搶劫……他都幹過,小毛很少和人交流,通常隻簡單地點頭搖頭。”為瞭和小毛拉近距離,杜哲一拿自己舉例:“我也很依賴手機,現代社會,誰不依賴手機呢?你來這不代表你是異類,隻是你的依賴程度更深一些,等你住進來就會發現,病房裡有很多像你一樣的大人,他們都沒長大,你也不必有負罪感。”

杜哲一語調平緩地講述,她的語氣少有起伏,但莫名讓人覺得很有信服力,這份信任感來自她對自身專業的不斷精進:“我在成癮病房工作幾十年,但從來沒有自滿過,因為人的精神狀態也在隨著社會變化而改變。就像近幾年忽然增多的手機成癮患者,怎麼面對和治療此類患者,我還在不斷學習。”

對不同患者,她有不同辦法,有些酒精類成癮患者住院多次,已是“常客”,杜哲一常半開玩笑:“你的人生難道有一半都要在這度過嗎?別把這當傢。”面對那些少言寡語的患者,她常寬慰:“別緊張,在這兒比在傢還好,有人管飯,有人聊天,你隻需要放松心情,聽話就行。”

杜哲一的嚴謹還體現在她的措辭,采訪中她小心謹慎地挑選著用詞,很少對某類現象下定論,也很少使用“最”、“絕對”等字眼,她最常說的是“我還在不斷學習中”。

這位有著幾十年工作經驗,專業素質過硬的護士長已經形成瞭一套權威、官方的語言體系和穩定的精神內核,“精神關懷”、“耐心勸解”是她在采訪中最常提到的詞。她說這份工作是一種“修煉”。“應該可以看出來,我是個比較急躁的人,走路也很快,但這份工作讓我真正沉下來,我看到瞭自己溫柔的內核。”杜哲一說。

如此柔軟的內核是真真實實被“打磨”出來的。患者發病時會時常出現大喊大叫、暴力對抗護士的行為,“我已經習慣瞭,但年輕護士容易沉不住氣,我不僅要安撫患者及其傢屬,也要安慰護士。”她就像一名裁判,維持著天平的平衡。她笑稱自己有時就像“受氣包”,“我可以犧牲自己的情緒,我常跟護士說,有不滿很正常,你們完全可以發泄給我,但是絕不能影響到病人。”

杜哲一時常能從哭著向她跑來的小護士身上看到自己當年的影子。她還記得剛做護士時,有一次去給患者送飯,患者忽然扯住她的頭發,使勁往地上摔,杜哲一大腦空白,反應過來時,已經被好幾個同事成功“解救”,杜哲一一邊模仿患者抓住自己頭發,一邊冷靜地回憶:“就像這樣,我當時隻感覺頭皮火辣辣的疼,眼淚不受控制地往下流。”等一切結束,杜哲一摸摸臉上的眼淚,才感覺委屈爬上心頭,“我跑去跟當時的護士長哭訴,她跟我說習慣就好,要理解病人,我感嘆不知要多久才能習慣。沒想到,一轉眼快三十年過去瞭,我也變成瞭勸其他小護士‘習慣就好’的前輩。”

無數個類似的瞬間造就瞭現在這個堅強又溫柔的護士長。很難說出杜哲一是在哪個瞬間感覺自己成熟瞭,就像她很難記起自己最委屈最崩潰的經歷。那些似乎應該充滿意義的人生節點都被杜哲一風輕雲淡地以“真的記不太清瞭”帶過,在她這兒,那些用來磨礪珍珠的堅硬礫石都變成瞭不著痕跡的流沙,痛苦的回憶也變成滋養她成長的肥料。

杜哲一不是沒想過轉行,尤其是在精神健康產業還未起步的上世紀九十年代,精神科護士並不是一個令人驕傲的職業。她記得剛工作時,朋友聚餐問她工作情況,當說出“精神科護士”後,飯桌總是忽然安靜,她隻得自顧自地說下去:“是一份不錯的工作,沒有大傢想得那麼奇怪。”但總有種越描越黑的尷尬。“不過現在很好瞭,”杜哲一語調忽然提高:“現在我對這份職業充滿驕傲,因為有成癮問題的人越來越多,很多親朋好友都會向我咨詢(相關問題)。”

至於堅持的過程,杜哲一沒有對其賦予任何晦暗色彩或特殊意義,她像之前一樣輕聲說:“也沒什麼,就是覺得已經選擇瞭這行,還不如好好積累經驗,做生不如做熟嘛。”

面對略顯煽情的提問,這位幹練的護士長習慣給出最樸素的回答,整個采訪中,杜哲一隻紅過兩次眼眶,一次是被問到“你的委屈向誰傾訴”時,她忍不住哽咽,隨即深吸一口氣,笑著快速平復情緒:“我的委屈自己消化。”還有一次是回答“想對剛上班的自己說什麼”時,杜哲一不好意思地擦擦眼眶:“我覺得我已經超越曾經定下的目標瞭,我隻想對那個年輕的小姑娘說兩個字:加油,唯有加油。”

天生就適合做護士

有人在日日的修練中磨練心性,也有人天生就適合“吃這碗飯”。如果患者、精神科醫生、護士等相關角色構成一副拼圖,47歲的上海市精神衛生中心老年精神科護士長盛梅青就像一塊完美的小板塊,嚴絲合縫地填進任何一個需要她的空缺。

上海市精神衛生中心舉辦的阿爾茨海默病主題攝影展“憶境漫遊”。澎湃新聞記者 姚易琪 攝

她說自己天生就適合幹這行。“我媽媽說我頭發軟,耳朵也軟,說話柔聲細語,又有耐心,就適合做護士。”她工作的科室也佐證瞭這一點,盛梅青笑稱老年精神科就像一所“老年幼兒園”,除瞭發藥、查房、送飯等,護士們還需要處理日常“糾紛”。

爭吵會發生在任何時刻。比如,老年精神科會統一發放樣式相同的衣物,有老人看到其他人穿著跟自己一樣,會懷疑有人偷瞭自己衣服,盛梅青往往會再拿出一套衣物,然後假裝驚訝:“你的衣服在這兒,找到瞭!”還有患者經常日夜混淆,夜裡大喊大叫,吵得他人不能安眠。盛梅青很少疾言厲色,“他就是生病瞭,不是故意不配合,多給些耐心是理所應當的。”

盛梅青的耐心似乎源源不斷,她就像平靜的海水,溫柔又平緩地承托著浮在海面的一切,她無需自我勸說,在她眼裡,患者的憤怒、爭吵都是再正常不過的事,“我好像就是當護士的料,我確實不覺得煩,也未感到耐心被耗盡。”盛梅青甚至還在不斷自省:“我應該更平和些。”她描述一位同事,能細致妥帖地照顧所有老人,“老人們都願意聽她的話,在這方面我還要繼續努力。”為瞭和老人們拉進距離,盛梅青有時會摘下口罩,“我不想讓他們覺得陌生,戴著口罩似乎所有人都長得一樣,但我想露出我的微笑。”老人們評價盛梅青,笑起來眉眼彎彎,很有親和力。

盛梅青向記者介紹和老人打交道的訣竅:少使用命令句。有些老人不喜歡用公共馬桶,她不會命令說:“你現在要去上廁所。”而是會解釋:“老年人尿憋久瞭對身體不好,而且一會還要喝水進食,所以你需要上廁所,這對你有好處。”有老人懷疑飯菜裡下瞭毒,盛梅青會親自示范:“別害怕,我吃一口給你看。”如果還不見效,她會跟老人商量,一口一口喂飯,如此下來,一頓飯通常要吃半小時到一小時左右。

在老年精神科,時間會被拉長,一切都會被放大,很多在常人看來微不足道的生活細節,對老人來說卻存在致命危險。在剛過去的中秋節,醫院給患者們發放月餅,老人吃月餅很容易造成噎食,護士們需要將一塊月餅分成若幹小塊,或搗碎瞭加進粥裡,再喂給無法自己進食的老年患者。

“我覺得成熟的老年精神科護士比年輕的醫生還能幹,我們需要全天候看護患者,需要調解醫生、患者跟傢屬的矛盾,還需要在發生突發情況時沖上去。”澎湃科技記者問盛梅青:“會碰到難纏的傢屬嗎?”她笑瞭笑,幫助記者糾正措辭:“不是難纏,是有點難溝通,比如有些傢屬無法理解為什麼要在夜間給患者上束帶,在他看來這就是把患者綁在床上,但有些患者會出現夜間傷人或自殘行為,這是為瞭保護他人和患者自身的安全。”

“憶境漫遊”攝影展現場的留言簿,觀眾可以在上面寫下“你想記得”的任何事。澎湃新聞記者 姚易琪 攝

在盛梅青看來,傢屬有時並非有意刁難,“隻是他不瞭解專業知識,所以需要我們護士耐心解釋,當然,也會有些傢屬很難聽進護士的話,當無法改變別人的時候,我們隻能改變自己。”

盛梅青的職業道路基本沒什麼遺憾,唯一的遺憾就是無法顧傢:“我傢比較遠,每天通勤要3-4小時左右,加之工作中需要事無巨細地照顧患者,回傢難免會累,我丈夫下班也較晚,隻能把照顧孩子的重擔交給我婆婆。”盛梅青轉而快速說道:“不過也還好,我的職業道路發展比較平順已經很幸運瞭。”

拒絕煽情似乎是杜哲一和盛梅青的共性,她們習慣將一切都化為風輕雲淡,也許正是這份需要時時沉著冷靜的工作練就瞭她們平穩強大的內心。

另一種“六邊形戰士”

跟杜哲一和盛梅青截然不同,邵傑有一套自己的處事哲學。他在普通精神科男病房工作,該病房主要收治精神分裂癥及雙相情感障礙患者。邵傑直言,在精神科,男護士和女護士最重要的差別就是體力不同。“也許在其他科室大傢更喜歡女護士,更細心也更溫柔,但在精神科,由於病人可能隨時出現暴力行為,因此更需要男護士。”

邵傑的男同事曾在夜裡查完房轉身時,被躲在床邊的男患者從後面勒住脖子,“我同事掙紮瞭半天才逃脫,如果換成女護士,真的可能出現生命危險,所以如果可以,我希望男病房全部換成男護士。這位患者清醒後完全不記得自己有過此行為,所以你看,這份工作是一份‘沒地兒說理’的工作。”

邵傑選擇這份“沒地兒說理”工作的理由非常簡單:就業率不錯,且工作穩定。他覺得自己的性格並不適合當精神科護士,還不夠成熟穩定,也沒有杜哲一和盛梅青那樣的忍耐力。采訪講到高興處,這位剛30歲的年輕小夥子會饒有趣味地抬高一邊眉毛。為瞭消解不適合精神科工作的那部分性格特質,邵傑在生活和工作間劃分出一道清晰的分界線。

穿上護士服,走入病房的邵傑細心且觀察力強。他會在查房時仔細觀察患者的神態:“有些患者要發病時兩眼空洞,盯著一個點,這時候就要提高警惕,還有些患者看到你過來會有一個微小又迅速的藏東西的動作,尤其是夜間查房的時候,要非常註意他們是否私藏瞭帶有危險性的物品,比如削尖的牙刷。”邵傑曾多次在查房時找到可能造成傷害的小物件。

除瞭細心地巡查,邵傑還提到一個重要的工作環節:證明。醫院會定期安排患者和傢屬會面,很多患者會忘記自己到底吃瞭什麼,“比如我們飯後會發蘋果,有些患者會向傢屬抱怨沒拿到蘋果,我們需要向傢屬證明,蘋果確實發給瞭每個人。這就需要在發放食物時一一拍照留存。”除瞭蘋果,還有藥片、傢屬帶給患者的物品……當各種“證明”充斥這份工作的每個環節時,意味著工作量和工作時長倍增。

絕大部分時間,邵傑都必須保持沉穩冷靜,但在偶爾幾個瞬間,他可以和病人一起變得“幼稚”。有些病人喜歡美少女戰士和奧特曼,有些喜歡打遊戲,邵傑會跟他們閑聊幾句,“還有一個病人說自己交過很多女朋友,我喜歡逗他,那你跟我詳細講講。他就會變得支支吾吾,挺可愛的。”

這一切都發生在病房裡,當換上私服時,邵傑會忘記在病房的一切,變成那個內向、不緊不慢的自己。就像邵傑會跟病人交流,但他深知“他們的精神狀態絕對不正常”,他也明白,工作就是工作,“我不會讓它侵入我的生活。”病人和工作都在河對岸,與邵傑保持一定距離。

“不過分投入”是邵傑的工作方法,“當然有某一方面特別突出的護士,比如,有的護士情感充沛,能與病人共情,有的護士耐心超常,而我就是一個情緒穩定、各項工作都能合格完成的護士,我覺得這也是另一種‘六邊形戰士’,沒有突出的優勢,也沒有致命的劣勢。”

邵傑對未來沒有太多構想和規劃,平平淡淡地做一名“合格”的護士是他目前的打算。他已經摸索出一套“生存法則”,找到那個保持自我情緒穩定的平衡點,並從工作中汲取瞭養分。邵傑很會自我調節和自我勸說,他笑稱:“我很會給自己‘洗腦’,因為勸說是我工作的重要一部分,比如病人想出院,我勸他們病還沒好,病人又開始幻想瞭,我勸他們頭腦中那個世界並不真實,我連其他人都勸得動,還能勸不動自己嗎?”

采訪結束後,三位護士又回到工作崗位,我們得以從他們身上窺見精神科護士的工作生態。似乎很難給他們一個簡單的角色定位,那就用杜哲一的一句話結尾吧:“有時候患者像嬰兒,上廁所都需要幫助,那時我們是父母;有時候患者像孩子,用筷子都需要我們教,那時我們是老師;有時候他們像老人,連指甲都需要我們剪,那時我們是子女。”

(文中小毛為化名)

發表評論 取消回复