今天(9日)是中國國民黨前主席馬英九率臺灣青年學生大陸行的第九天,也是馬英九一行在京參訪的第三天。北京是一座兼具歷史底蘊與現代活力的城市,馬英九和臺灣的青年學生們這幾天在京看京劇、逛故宮,在盧溝橋緬懷抗日先烈,又到“鳥巢”“冰絲帶”體驗“雙奧之城”的魅力。馬英九還與臺灣青年們登上八達嶺長城留下足跡,漫步未名湖畔與北大師生熱絡互動。

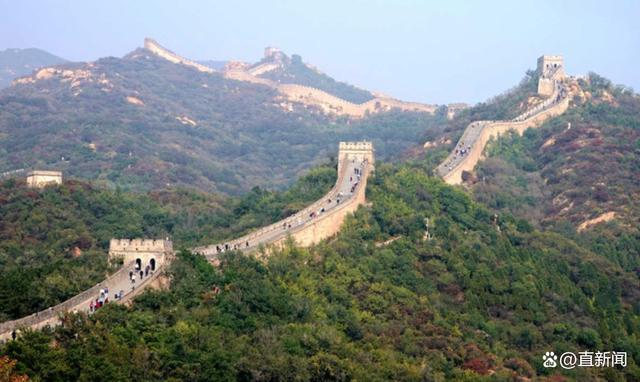

萬裡長城見證著華夏大地兩千多年的滄桑巨變,明長城的八達嶺段被稱作“玉關天塹”,作為明朝拱衛京師的軍事要地,八達嶺長城險峻陡峭、山巒層疊,格外壯麗。

馬英九與臺灣青年在八達嶺長城 圖源:臺媒

今天上午,馬英九與隨行的臺灣青年們登上八達嶺長城。值得註意的是,和參訪其他地點穿西裝、皮鞋,打領帶不同,馬英九當天身披一件土黃色長款大衣,腳穿運動鞋,頭頂灰色棒球帽,顯得格外休閑。

馬英九一行人抵達八達嶺長城北一樓、北二樓時,不時有遊客認出馬英九,紛紛與他打招呼問好,而馬英九也不停招手,回應“大傢好”。隨行的臺灣青年大多是首次參觀長城,他們不時拿出手機互相拍照留念,臺灣中正大學政治研究所學生萬育銘表示,“長城風很大,但場面十分壯觀,感覺現實中的長城和課本上的完全不一樣”。

隨後,馬英九一行停在一處,眾人齊聲高唱抗戰歌曲《長城謠》。據瞭解,《長城謠》是在1937年由潘孑農作詞、劉雪庵作曲的一首抗戰歌曲。原計劃是為抗戰電影《關山萬裡》而作,後因淞滬會戰爆發,《關山萬裡》的拍攝工作被迫夭折。這首歌曲控訴瞭日本軍國主義侵略者的暴行,傾述瞭中國人民被迫離傢流浪的苦難,同時也表現出中國人民威武不屈、團結必勝的信心。

記者註意到,眾人唱到“萬裡長城萬裡長,長城外面是故鄉”時,馬英九眼眶泛紅,多次拿出手帕擦拭眼淚。

燕園再會故友馬英九:推動兩岸學生交流是努力的目標

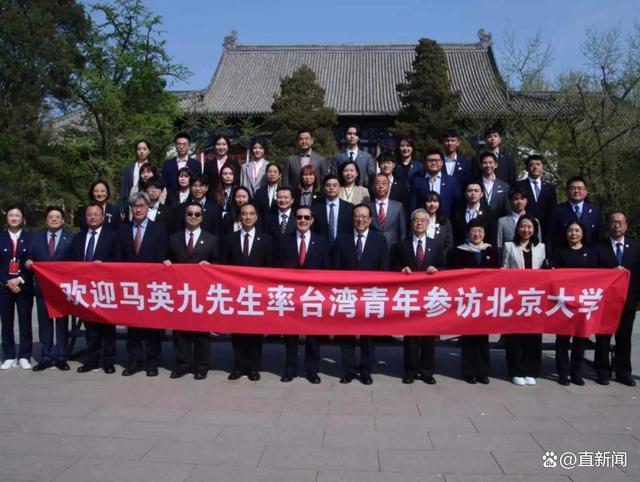

下午,馬英九與臺灣青年們抵達北京大學。馬英九雖是第一次踏足燕園,但他在此有著許多“老熟人”。去年4月,馬英九率臺灣青年初次訪問大陸時曾多次呼籲兩岸青年多接觸,並希望大陸高校師生能夠赴臺交流。去年7月,大陸高校師生赴臺計劃如約啟程。應馬英九文教基金會邀請,37名來自北京大學、清華大學等大陸高校的師生到臺灣大學、臺灣政治大學等島內知名高校交流互動。馬英九當時全程陪同,並表示,“這隻是一個開始,未來希望每年都舉行兩岸青年學子互訪,讓海峽兩岸年輕人多交流、多認識彼此。”

圖源:北京大學微信公眾號

時隔八個多月,馬英九親身來到北大。座談交流會上,馬英九一上來便提到“與在臺灣見過的熟悉面孔後會有期”。馬英九表示,推動兩岸學生交流是自己的初衷,也是努力的目標,自己再次邀請北京大學的師生到臺灣交流。

北京大學黨委書記、校務委員會主任郝平也表示,孫中山先生曾說:“中國之復興,當亦出於中國青年之奮鬥。”推動兩岸青年的交流,是促進兩岸交流最為緊迫的任務。兩岸青年學生的交流是大有可為的,也一定會大有作為。

圖源:臺灣“中時新聞網”

致辭環節結束後,兩岸的年輕學子們進行瞭深入的交流與探討。記者註意到,北京大學學生楊晨和臺灣大九學堂訪問團團長劉秉睿曾在去年7月陸生訪臺時建立起深厚友誼,兩人近九個月沒見,甚是想念。劉秉睿一見面就親切地以“晨哥”相稱,他告訴記者,“這次來大陸,最期待的就是來北大和晨哥見面”。值得註意的是,此次參與交流的北大學生中還有一位全民偶像般的人物,她就是中國前女乒運動員、奧運冠軍丁寧。丁寧去年7月曾赴臺交流訪問,並表示“這是我們相互交流的起點”。今天如願與馬英九再次“同框”於自己的母校北大,丁寧也顯得格外興奮。

隨後,北京大學黨委書記、校務委員會主任郝平與北京大學校長龔旗煌贈送給馬英九一部《儒藏》。據瞭解,《儒藏》是一項重大文化學術項目,該項目於2003年啟動,目標是將中國歷史上重要的儒傢經典進行系統地整理與匯編。馬英九則回贈北京大學一本《中華語文大辭典》,據悉,該辭典是由臺灣中華文化總會邀集兩岸數百位學者專傢合力編纂的。

圖源:北京大學微信公眾號

北京大學的臺灣師生眾多。北京大學新媒體研究院臺籍碩士生林芝羽表示,自己從小在臺灣就對北大有一種莫名的情懷。在她看來,多元的思想可以在北大被包容、被接受。大傢彼此碰撞不同的思想和觀念,並且都樂意去溝通,這是北大帶給林芝羽最大的感觸。

北京大學國際關系學院臺籍碩士生吳季庭則表示,是大陸電視劇《覺醒年代》堅定瞭自己到北大讀書的決心。他表示,看到電視劇裡描述五四運動、新文化運動從北京大學發源,從而影響到那個時代的年輕人,內心覺得很振奮、很熱血,這些運動在臺灣地區也有很大的影響力。

兩岸青年在北京大學“傢園食堂”共進晚餐。為瞭讓臺青們吃到合胃口的飯菜,北大精心準備瞭“小北飯盒”。一打開裝有臺灣鹵肉飯的飯盒,香味撲面而來醬汁濃鬱,肉質鮮嫩,香濃四溢。

圖源:北京大學微信公眾號

來自臺灣陽明交通大學李亮頤贊嘆道,鹵肉飯很符合臺灣的口味,有一種傢的感覺。臺灣大學的劉秉叡說:“今天的老友相見讓我非常激動,也很親切。李商隱有句詩叫‘相見時難別亦難’,想到一會兒就又要分別,就感到十分不舍。希望我們這樣交往的例子可以成為更多兩岸青年來往的榜樣。”

北京大學是最早面向臺灣地區招生的大陸高校之一,也是規模最大的高校之一。早在1979年,北大就開始招收臺灣學生,同時與臺灣大學、臺灣“中研院”等多所臺灣高等院校和學術研究機構建立交流合作關系。今年5月,北大將迎來她的第126個生日,兩岸青年一起分享校慶限定巧克力“好巧”。

圖源:北京大學微信公眾號

“青年是國傢的未來,民族的希望,兩岸關系的未來在青年。”山東青年政治學院公共外交研究院院長范磊認為,自去年馬英九率領臺灣青年訪問大陸以來,兩岸青年交流已經逐步恢復正軌,本次“大九學堂”青年來到北京大學,可以增進兩岸青年之間的交流、認知和互信,讓彼此加深對對方的瞭解和認知,以“民相親”推動“心相通”,編織兩岸人民交流交往交融的親情紐帶。

發表評論 取消回复