一對父母生下來的四個孩子,全部在嬰兒時期猝死,是什麼原因?

這是發生在澳大利亞的一對父母真實情況:從 1989 年到 1999 年,凱瑟琳的四個孩子——克萊佈、帕特裡克、莎拉和勞拉都在一歲左右因不明原因猝死。

四個孩子沒有明顯的疾病,屍檢也沒有特殊的結果。最終凱瑟琳因日記被判處 40 年徒刑。

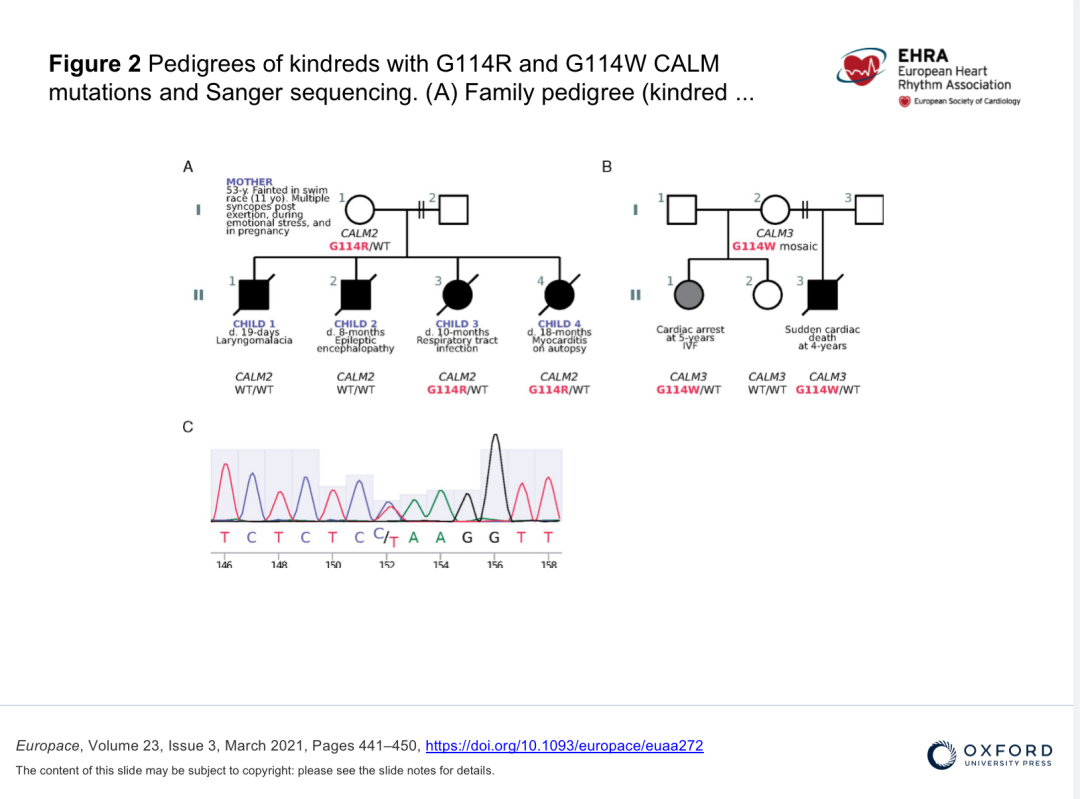

2021 年,澳大利亞科學院發表瞭一份由 90 多位知名科學傢簽署的請願書,呼籲赦免凱瑟琳。這一請願書以曾發佈在 Oxford Academic EP Europace 的論文為藍本,表明四個孩子的死均可以用遺傳學解釋。

6 月 5 日,這起持續 20 年的案件終於暫時劃下句點,州總檢察長邁克爾·戴利在新聞發佈會上表示,凱瑟琳被無條件釋放。

本文作者:yxtlavi

四個嬰兒接連死亡

先來回顧一下幾個孩子的情況。

老大克萊佈出生時被診斷患有輕度喉軟化癥,除此之外很健康。19 天大時,他在夜間停止呼吸,被宣告死亡。

老二帕特裡克生在 4 個月大時死亡。他四個月內不斷癲癇發作、出現皮質失明,當時被診斷為看似危及生命事件(apparent life-threatening event,ALTE)。他的死亡記錄為由於癲癇發作、腦病引起的氣道阻塞導致窒息。

老三莎拉在 10 個月大時死亡,死亡記錄為嬰兒猝死綜合征(Sudden Infant Death Syndrome,SIDS)。在去世前,她因喉嚨痛服用抗生素。

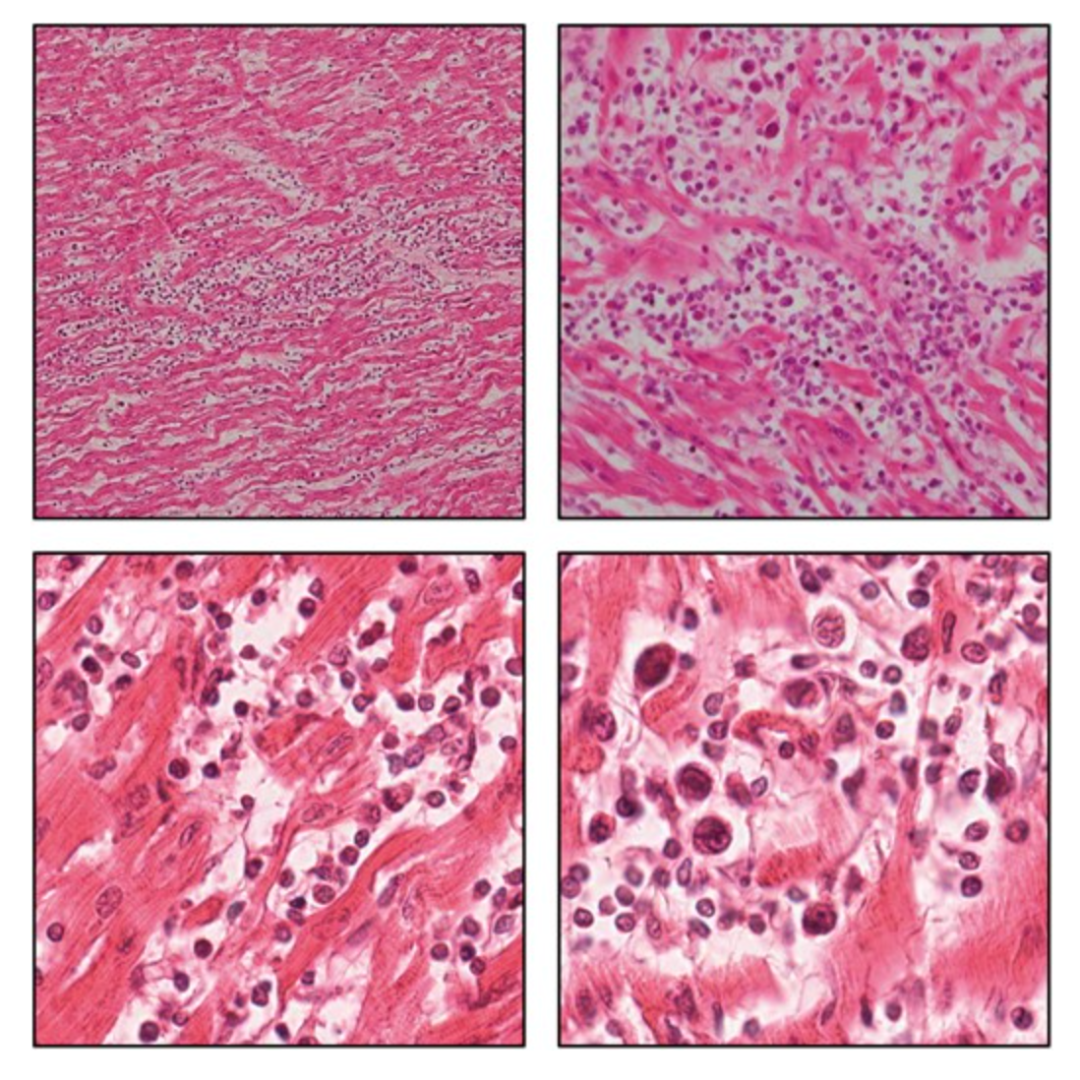

老四勞拉 18 個月大時死亡,去世前出現呼吸道感染,當時使用撲熱息痛和偽麻黃堿治療。法醫發現她有輕度的心肌炎,但他無法確定是否是直接死因。

每個孩子都在睡夢中死亡。由於沒有直接證據,法官閱讀瞭凱瑟琳的日記,憑借日記中她描述對孩子的內疚,判斷她殺瞭幾個孩子。2018 年,凱瑟琳的律師找到瞭澳大利亞國立大學(ANU)的遺傳學傢比努薩(Carola Vinuesa),請比努薩對凱瑟琳的 DNA 進行測序和分析。很快,比努薩發現凱瑟琳攜帶 calmodulin2 (CALM2)的基因變異。

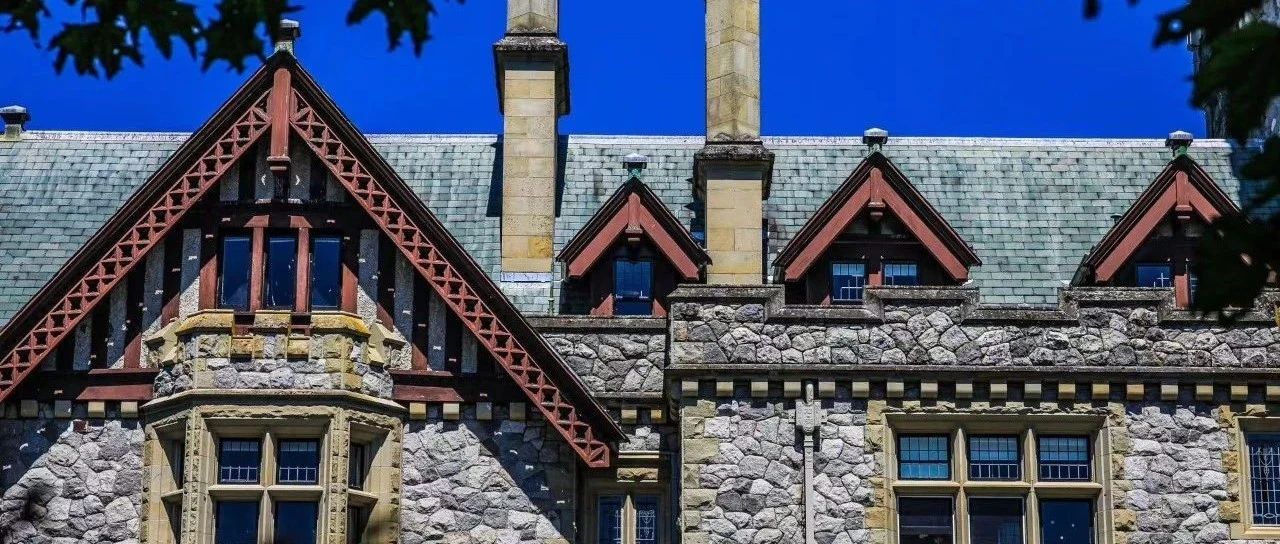

圖源:參考資料 1

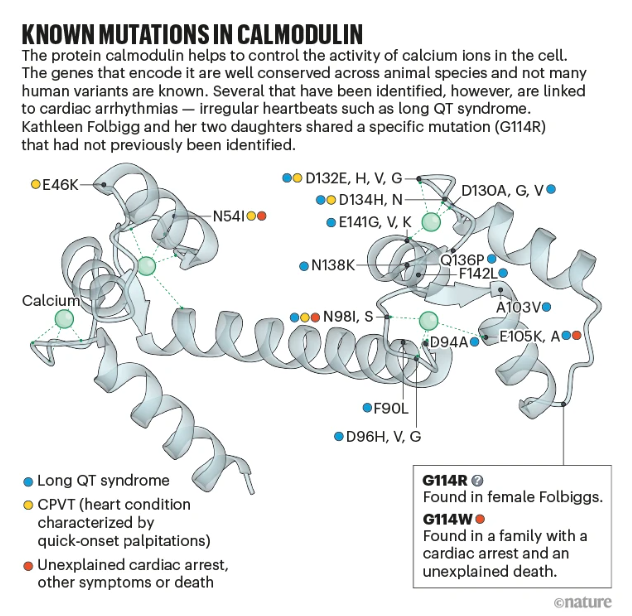

人體有三個鈣調蛋白基因,編碼的蛋白質可與鈣結合,並調控其在細胞中的濃度,這有助於調節心臟的收縮。攜帶這些基因突變的人往往患有嚴重的心臟病,之前就有過類似的報道。

為瞭再次驗證研究結果,2019 年初悉尼衛生部門的三名遺傳學專傢、新西蘭的兒科心臟病專傢等人加入比努薩。大傢按照地區分成瞭兩個團隊:比努薩帶領堪培拉團隊,遺傳病學專傢巴克利(Michael Buckley)率領悉尼團隊,尋找罕見的變異基因。

兩組團隊的重疊性很好,他們都在其中兩個女孩身上確定瞭和媽媽一樣的 CALM2 基因變體,堪培拉團隊還在老二帕特裡克身上發現另一個基因——IDS 的突變:該基因與稱為亨特綜合征的代謝性疾病有關,可能導致癲癇發作和死亡。

爭議:該基因變體會導致猝死嗎?

但在發現基因突變之後,兩個團隊的意見卻並不統一。爭議主要集中在以下兩點:

爭議一:CALM2 變體一定會導致猝死嗎?同樣攜帶該變體的凱瑟琳為什麼非常健康?

CALM2 變體(p.Gly114Arg,G114R;c.340G>A)存在於凱瑟琳和兩個女孩身上,具有凱瑟琳突變的鈣調蛋白(稱為 G114R),蛋白質第 114 位的氨基酸甘氨酸(G)被精氨酸(R)取代。

與堪培拉團隊合作的丹麥實驗室發現,G114R 變體不能有效地鎖住鈣,這說明 G114R 會損害鈣調蛋白與控制鈣進入細胞的兩個關鍵通道的連接方式,從而增加惡性心律失常的機會。

圖源:參考資料 2

也就是說,攜帶這種突變的人發生猝死的幾率非常高。那麼,為什麼凱瑟琳仍然健康?

遺傳性心律失常綜合征包括鈣調蛋白病,經常發生不完全外顯率或可變表達,即攜帶特定突變在不同個體中不一定呈現相應表型,也可能存在嵌合體的情況,即在同一個體中僅有部分細胞攜帶該突變,從而影響相應器官的功能。

堪培拉團隊發現已有多個報告,同一鈣調蛋白突變在不同個體(包括同一傢族)中可能會引起不同的臨床表現,例如母親經常暈厥,孩子就可能患有嚴重的心律失常;曾有一個帶有CALM1變體(F90L)的傢庭,四個孩子都發生過心臟驟停或猝死,但第五個孩子(14 歲)和母親(60 歲)在隨訪 7 年後仍無癥狀。

凱瑟琳懷孕時曾暈厥過,這似乎印證瞭比努薩等人的研究結果。

因此,堪培拉團隊得出結論,功能影響並不一定等同於疾病;表型變異也可能增加瞭對環境、醫源性或感染觸發因素的易感性:兩個女孩死前都存在呼吸道感染,也可能是誘發惡性心律失常的原因。

勞拉屍檢的心臟切片染色後,可見心肌炎癥浸潤 圖源:參考資料 1

但悉尼團隊的看法則不同:首先,他們認為凱瑟琳的暈厥不代表什麼。

「在懷孕期間暈厥很常見,通常是血液動力學/血壓問題」。看瞭凱瑟琳本人的心電圖後,他們認為心律為正常竇性心律,去極化和復極化模式正常,沒有任何跡象表明 Brugada 綜合征、長 QT 綜合征、早期復極化或心肌病。

其次,悉尼團隊認為,當基因變異已經嚴重到導致心臟驟停或猝死時,在死亡前⼏乎都伴有 QT 間期延長,而且在不治療的情況下,患者是無法長大成人的。

在凱瑟琳身上,雖然存在相同的變異,但她沒有心臟驟停、沒有典型的心律失常性暈厥,心電圖正常,基本可以有效排除健康風險,凱瑟琳是個完完全全的正常人。

也就是說,他們認為該基因變異和猝死,並不存在直接的因果關系。

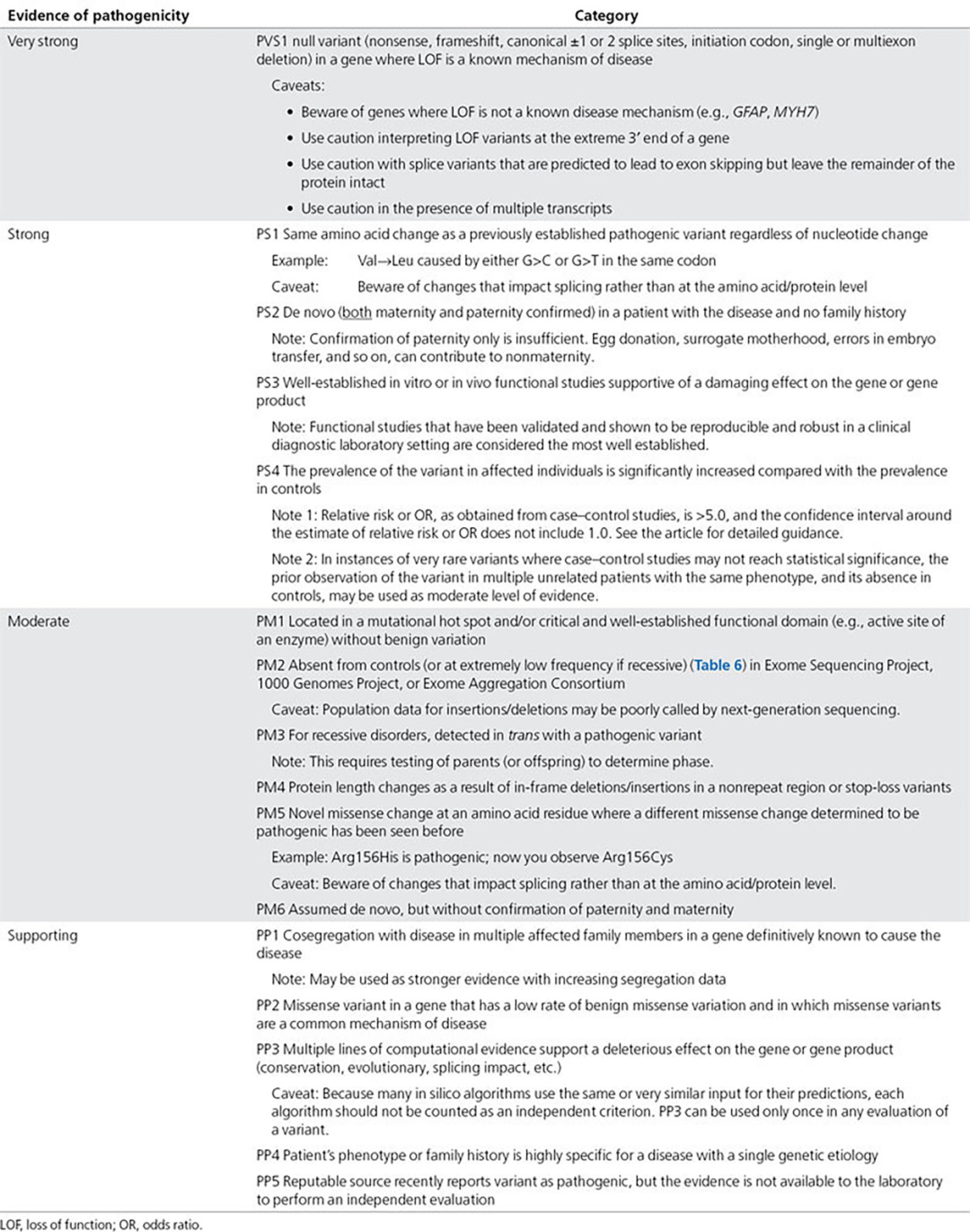

爭議二:該變體如何定義致病性?

那麼,攜帶同樣的變體,有的人目前還活著、有的人已經死亡,該變體的致病性又該如何定義?

為瞭確定變異是否會導致疾病,遺傳學傢會查看各種證據,包括一個變體在人群中是否罕見;攜帶變異的人或傢族是否有臨床表現;動物模型中的研究是否證實該變體會對蛋白質功能產生影響,等等。通常研究者會采用美國醫學遺傳學和基因組學學會(ACMG)創建的從良性到致病性的五級量表,對變異進行評分。

圖源:ACMG 官網

堪培拉團隊認為 CALM2 屬於其中「可能致病」一類,理由是該變異是全新的(當時人口數據庫中沒有它),並且計算機模擬預測它會破壞編碼蛋白質的功能。

悉尼團隊並不認可這一說法。但他們也未表示應屬於哪一類:他們同意某些遺傳性心臟病的情況和堪培拉團隊說的一樣,但也表示心律失常通常不會出現在安靜、睡著的嬰兒身上,文獻中也沒有一例是兩歲以下猝死的。

而按照致病性定義的原則,即便目前在研究中發現的疾病相關突變為數眾多,但臨床應用還應當謹慎,隻有在具有強大基因-疾病關聯的基因中識別出、並嚴格評估具有足夠致病支持證據的變異才應被視為致病性,否則則需要繼續進行研究探索。因此在這一領域,悉尼和堪培拉團隊始終無法統一。

醫學傢們用論文請願後,凱瑟琳被釋放

堪培拉和悉尼團隊各自上交報告後,2021 年 3 月,法官得出結論:他更傾向於悉尼團隊的結果,因此駁回瞭凱瑟琳的上訴。

隨後,澳大利亞科學院發表瞭一份由 90 多位知名科學傢(包括 2 位諾貝爾獎獲得者伊麗莎白·佈萊克本和彼得·多爾蒂)簽署的請願書,呼籲新南威爾士州州長赦免凱瑟琳。這一請願書以堪培拉團隊最終發佈在 Oxford Academic EP Europace 的論文為藍本。

圖源:參考資料 4

堪培拉團隊得出的結論表示,對於該案件,在被告僅憑間接證據被定罪的情況下,包括全外顯子組或全基因組測序內的分子屍檢是必要的。「評估兒童反復發生傢族性猝死的新時代到來,這個時代重申瞭對不幸傢庭的無罪推定。」

為凱瑟琳申訴的律師總結四個孩子的真實死因:

老大應死於嬰兒猝死綜合癥(II 類)。

老二死於癲癇發作,導致氣道阻塞導致窒息、以及某種未知腦病。

老三死於 CALM2 G114R 突變導致鈣調蛋白病,因感染導致心臟驟停。

老四同樣由於 CALM2 G114R 突變導致鈣調蛋白病,致命的心臟驟停可能是由她的心肌炎或服用瞭偽麻黃堿(對於具有 CALM 變異的人來說可能是心臟驟停的觸發因素)。

請願之下,該案於 2022 年重新審理,澳大利亞科學院成為該案的獨立科學顧問。6 月 5 日早上,州總檢察長邁克爾·戴利在新聞發佈會上表示,根據凱瑟琳的初步調查結果,他認為凱瑟琳符合無條件赦免的情況,當天就可以釋放。

但他仍然強調,無條件赦免並不代表凱瑟琳無罪,將由相關負責人將案件提交刑事上訴法院,來考慮是否應撤銷定罪。重審過程可能會超過一年。

州檢察長宣佈結果 圖源:ABC News(澳大利亞廣播公司)視頻截圖

對於這一結果,澳大利亞科學院表示很欣慰,「因為大傢聽取瞭科學意見。」科學傢們最關心的,是醫學證據在以往的審判程序內被忽視,並希望這種事不要繼續發生。

請願書上科學傢們寫到,「應該始終聽取專傢的建議,它永遠勝過假設」。

致謝:本文經 美國猶他大學腫瘤科學系博士後,胚胎發育、表觀遺傳研究學者 郭懌暄,天津市胸科醫院心血管內科副主任醫師 李曉衛 專業審核

【註】

美國猶他大學腫瘤科學系博士後,胚胎發育、表觀遺傳研究學者 郭懌暄 審核意見:

在這個案例中,科學傢們集體請願,試圖通過從 DNA 測序中獲得的信息為凱瑟琳四個孩子的死因提供直接證據,而非僅憑借日記中愧疚的表述將她送入牢房。醫學/科學證據的客觀性或許能為這位母親帶來一絲希望,但難點在於疾病本身的復雜性以及我們對致病機制及相關基因的認識仍然非常有限。

就本案而言,兩組科學傢們的爭論點集中在 CALM2 變異是否具有致病性以及變體在不同個體上呈現出的表型。或許該案有助於在司法程序上推動將科學信息納入案件審理的考慮范疇,但對於各種疾病的透徹研究才是背後的根基,而這一點依然任重道遠。

策劃:yxtlavi| 監制:gyouza

發表評論 取消回复