高高的興安嶺 一片大森林

森林裡住著勇敢的鄂倫春

一呀一匹烈馬 一呀一桿槍

獐狍野鹿滿山遍野 打呀打不盡

這段東北人從小就會哼唱的歌謠,自從在哈爾濱中央大街上爆火後。

一時間,所有人都認識瞭,這個住在大興安嶺的少數民族 ——鄂倫春。

△拿槍的鄂倫春人。圖by老蔡

最近的鄂倫春,帶著文化走出瞭東北。

一支由11人鄂倫春族組成的非遺文化表演隊,正在“南方巡遊”。

他們在四川劍門關,頭頂狍角帽霸氣走秀。

△鄂倫春人在四川劍門關。圖by四川發佈

南方的“野人”秘谷神農架,也向曾被稱為“山裡野人”的鄂倫春發出瞭邀請。

這個冬天的南北交融,不隻是你來我往的沙糖桔和蔓越莓,

還有人帶著自己驕傲的、遺落的文明,走出瞭那座大山。

南方的冬天,最近剛好在飄雪。

不妨,在這雪季,一起來讀讀鄂倫春的故事。

△鄂倫春族郵票。

中國的少數民族裡,同長於大興安嶺的鄂溫克和鄂倫春,都是人數極少的梯隊。

被稱為 “東北三小族”。

很多人,常常將他們混為一談。

更為人知的是鄂溫克,因為遲子建獲茅盾文學獎的那一本《額爾古納河右岸》。

裡面的女主人公原型,是鄂溫克族最後的中國女酋長——瑪利亞·索。

她和她的林子、部落、馴鹿,用一生詮釋瞭大興安嶺裡這個特別的民族,中國唯一且最後一個馴鹿民族。

離不開山林的執念,和文明離開山林的落寞,全都如一座座大山,壓在瞭這個老者的身上。

而鄂倫春,作為中國唯一一個純狩獵民族,沒有自己的文字,現在使用漢語。

同樣,早就走出瞭森林,過上瞭現代的生活。

也正因為如此,他們被“隱藏”得更深。

甚至連大部分東北人,都隻記得開頭那段兒時歌謠和傻狍子,卻並未見過真正的鄂倫春。

於是這次當他們出現在哈爾濱中央大街時,引發一陣轟動並被調侃道,上一次請他們出來還是在乾隆時期。

△鄂倫春騎馬 。圖by老蔡

實際上,抗日戰爭時,鄂倫春有一段悲壯勇猛的過往,差點被滅族。

幾十年後,這個全部人口不足一萬的國寶級民族,

將人們的視線,拉回到瞭神秘的黑龍江。

01

傻狍子和深山獵人

通古斯語裡,“鄂倫春”一詞意為 “山嶺上的人”或“使用馴鹿的人 ”,主要以狩獵為生。

他們最初生活在貝加湖以東,外興安嶺以南,黑龍江以北,直到庫頁島的廣大地區。

到瞭17世紀中葉,沙俄侵犯中國黑龍江以北流域,燒殺搶掠當地居民。

鄂倫春族不得不逐漸南遷,到黑龍江南岸的大、小興安嶺地區。

△鄂倫春騎馬 。圖by老蔡

如今,中國境內的鄂倫春主要生活在呼倫貝爾鄂倫春自治旗,黑龍江北部的呼瑪、遜克、愛輝、嘉蔭等的民族鄉。

長長的大興安嶺,如同一條綿延不絕的絲帶,罩著一個又一個北方民族。

往古瞭說,統一北方建立北魏王朝的拓跋鮮卑;建立大遼國的契丹;建立金朝的女真族;征戰歐亞的蒙古……

無一不是從大興安嶺走出來的。

遼闊廣袤的森林,充滿著未知的險途。

尤其到瞭白茫茫的冬季,生存考驗壓在每一個鄂倫春勇士肩上。

△鄂倫春族。圖by老蔡

一桿獵槍,頭頂狍角帽,便義無反顧的往白色林海去。

踏過被冰雪覆蓋的大地,與零下40°的嚴寒搏鬥,與兇猛的野獸戰鬥。

西伯利亞的黑熊都進瞭山洞,鄂倫春也隻能伺機而動,敏銳地、勇猛地出擊。

隻為瞭父母的一頓午餐,為瞭妻子燒的熱鍋中有肉,為瞭滿臉期待的孩子。

狍角帽成瞭勇士的勛章,亦是妻子送給丈夫的護身符。

它見證著獵人,見證著這個民族。

在被人類視為不適宜居住的地帶,與天鬥,與地鬥。

△鄂倫春族。圖by小紅書《時間的味道》

如今那頂呆萌可愛的狍子帽,幾乎找不到真的瞭。

真的要麼在博物館裡,要麼在鄂倫春的代代相傳裡。

△鄂倫春族。圖by小沈

獵人收起瞭獵槍,走出瞭山林,鄂倫春人基本過上瞭和大傢一樣的東北生活。

野生狍子成為瞭國傢二級保護動物。

但隻要狍子帽一帶,這便是人群中民族的身份識別器之一。

△2021年全國兩會的時候,鄂倫春族人大代表代喜院還因為戴著狍頭皮帽而登上熱搜。

但鄂溫克、達斡爾、赫哲等漁獵民族,其實也會使用。

“狍頭帽,樺皮哨,穿山跳澗獵獐狍。”

狍子帽,又名“狍頭皮帽”,鄂倫春語稱“密塔哈”。

這種帽子用整個狍子的頭顱制作,是保留瞭狍頭上的毛、角、耳朵、鼻子和口,精心鞣制而來。

過去鄂倫春族選擇狍頭,是作為偽裝皮帽。

每每狩獵時,他們持槍趴在灌木叢和草叢裡。

宛如一隻狍子,以誘引猛獸前來完成狩獵。

大有一種最精明的獵人,往往以獵物的模樣登場。

作為東北第一神獸,每個東北人提起狍子,總能忍不住笑出聲。

因為實在太傻瞭,傻得離譜的那種。

遇到天敵,或者看到獵人佈置陷阱,不會迅速逃跑,而是好奇地看,彷佛在說“老鐵,幹嘛呢”。

被獵殺或追捕時,大多數動物撒丫子就跑。

唯有狍子,回頭看,或一頭栽入雪中。

大有一種“我看不見,就不會被看見”的天真爛漫既視感。

狍子的傻,在屁股炸毛後,於東北人的認知中廣為流傳。

說著說著,幹完瞭一盤水煮的、香噴噴的狍子肉。

養殖的狍子,雖然也傻,但人吃瞭,放心,不會繼承傻。

比起日常帶來樂子,又呆萌得直戳東北人鐵漢柔情的可愛狍子。

頭頂狍子帽的鄂倫春族,流傳著的山林往事,從來不帶任何呆萌的濾鏡。

他們在這片一落雪,就成瞭童話秘境的深林中,一直都是天生的、勇猛的獵人。

△鄂倫春族。圖by老蔡

畢竟能在黑龍江流域零下40°什麼都沒有古代,能夠存活下來的民族,

曾經在清朝時,打出瞭一直無比精銳且強悍的索倫騎兵。

他們能拉開別人拉不開的硬弓,能擊退別人打不過的敵人。

但也幾近,耗盡瞭整個民族。

最少時,單是鄂倫春僅有2000多人。

而在《中國統計年鑒-2021》中,鄂倫春族目前也隻有9168人,

仍是我國人口最少的民族之一。

△資料圖。截圖by《第9169個鄂倫春的孩子》

02

誰是最後的山神?

1992年,孟金福出現在一條畫質極其模糊的片子裡。

鏡頭對準的是大興安嶺的森林,和世代生活在這裡的“最後的山神”。

那是很多人記憶中,第一次瞭解到山林裡的他們。

彼時,62歲的孟金福,被視為 “中國鄂倫春族最後一位薩滿” 。

薩滿騎的馬,是神馬。

即便是早已過半百的年紀,但打起獵來的孟金福依舊眼疾手準,身手毫不含糊。

妻子比自己小很多歲,是傢裡長輩牽頭介紹的。

每每孟金福出門打獵,年輕的妻子會傢中打理好一切。

夫婦倆自小在這山林中長大,也深深覺得,自己離不開這片林子。

即使族人們已經遷出林子定居,慢慢融入瞭現代生活。

隻有孟金福帶著妻子重返瞭林子,繼續過著鄂倫春延續瞭千百年古老且原始的生活。

△大興安嶺。圖by 老蔡

被賦予薩滿的職責,孟金福時刻謹記著對山神的敬畏。

自古以來,鄂倫春就以信奉薩滿教出名,他們崇拜一切自然神,山神、火神、月神。

每次打獵前,並不是畫傢的孟金福要選一根最高大且壯碩的樹,將山神的眉眼畫出來,拜一拜。

祈禱山神賜予好運氣。

不論有沒有打到獵物,孟金福又會回到樹下,和山神一起分享收獲的喜悅,獻上祭品。

有時空手而歸,那便把憂愁和煩惱這些心裡話。

和山神嘮嘮,再遞上一根粗煙,便也心寬瞭不少。

孟金福的身上,有股子犟勁兒。

老槍很難再找到合適的子彈,他也不願意換。

這個獵瞭一輩子的老人,覺得新式的槍展示不出真正獵人的本領。

他從來不用套索和夾子,因為不分老幼的獵殺,是對山神的大大不敬。

大網眼的漁網,常常讓他收獲不多,但這老頭已經很滿足。

剝白樺樹皮,總是很小心翼翼,怕傷到樹,讓樹皮沒法再生。

孟金福習慣收拾自己,想要年輕些,這樣他才覺得和夏天的森林更相配。

隻是不管再怎麼祈禱、敬畏、深愛。

在孟金福坐在一顆被砍到的有山神像的大樹上時,

內心的孤寂,就像這深林漫長的冬季,看不到頭。

他有一種,自己被砍伐瞭的感覺,無可依托。

定居,是時代劃下來的一條線,隔開瞭鄂倫春和林子的距離。

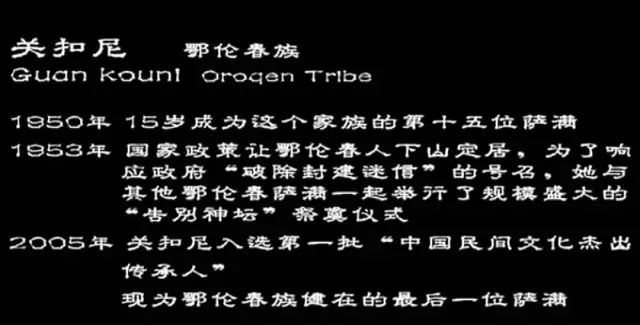

在孟金福之後,2011年,有瞭另一部關於鄂倫春的紀錄片《神裔》。

雖然這部紀錄片掀起瞭不少爭議,

但主人公關扣尼,也成為瞭被記錄的鄂倫春最後一位女薩滿。

△關扣尼之後,薩滿文化進入瞭博物館。

她的一生,以一場濃重的風葬結束。

身體歸於天地,靈魂庇佑人間和子孫。

這是老薩滿和上天最後一次的心靈相通。

從孟金福到關口尼,不論過多少年,不論傳統的東西在以怎樣的速度離人們遠去,

但他們都始終相信,大興安嶺的火神、山神們,從不缺席。

一抬頭,月亮神,在天上望著人們啊。

狩獵是生存,信仰是靈魂。

對於勇敢的鄂倫春來說,精神的圖騰沒有消散。

2022年,記錄鄂倫春將近10年的李京陽拍瞭一個短片。

主角是一位叫 內淑梅的80歲老人 ,唱出瞭即將失傳的 森林之音——贊達仁。

△ 贊達仁,意指鄂倫春族在森林中的即興歌唱,

而鄂倫春族還能即興歌唱贊達仁的老人已不超過10個。現在是非物質文化遺產。

這是又一次,讓漸漸被淡忘的鄂倫春,在這個時代唱響瞭來自大興安嶺的古老之音。

老人很看重這次“表演”,她隆重地戴上瞭全部的飾品。

其中包括13個手鐲、3條項鏈、6個鈴鐺,鏡頭裡的老人笑稱自己“好像隻小花鹿”。

可愛的小花鹿奶奶紅瞭。

隨著悠揚的歌聲緩緩吟唱,好像那從森林裡流淌出的清泉,直擊人心靈。

而長期和鄂倫春打交道的李京陽,也成為瞭很多人瞭解鄂倫春文化的窗口。

△李京陽拍攝的鄂倫春族。截圖自《第9169個鄂倫春的孩子》。

他在拍攝的短片中,視自己為 第9169個鄂倫春的孩子。

多年的朝夕相處,讓他對這裡的文化有瞭更多的確信感。

記錄的一部分意義,在於傳承。

誠如那在山林裡盡情自在的鼓舞、鬥熊舞、手套舞,以及老人們傳瞭一代代的獸皮制作技藝。

還有古老民族,千百年來不變的自然崇拜。

包括對動物的崇拜。

他們將動物的形狀、行為和人相關聯,讓他們相信人和動物存在某種特殊關系,有瞭圖騰信仰。

何嘗不是這個民族對自然生靈,對宇宙萬物非凡的想象力呢。

森林還在,山神、火神、月神就都還在。

△李京陽拍攝的鄂倫春族。截圖自《第9169個鄂倫春的孩子》 。

——

昨天一夜,南方幾乎都被雪光顧瞭。

長沙大雪鋪城,廣東的清遠和韶關,也都飄下瞭雪花。

這個冬天,真的熱鬧瞭很久。

紅透天的哈爾濱,以一場南北轟轟烈烈的冰雪狂歡帶動瞭整個東北。

那些原本被厚厚積雪覆蓋的山嶺、河流、和村莊,也因為被看見,而更加鮮活。

於鄂倫春而言,走出林子不過是在時代面前的選擇。

而文明的消散,在於是否真正被看見。

發表評論 取消回复