撰文:胖虎

編輯:米羅&面線

在文章正式開始之前請允許我先說一個暴論——

市面上或許根本不存在性價比手機,所謂的性價比,從某種程度上來說就是精準的刀法,它舍棄瞭一些我們不常用到的東西,並且在我們看不到或者很少關註的地方,也進行瞭一定程度的取舍。

因此買這類手機,我們不僅要看它宣傳瞭什麼,更要看它沒宣傳什麼,有時候看不見的地方,比看得見的成本來得更高,便宜背後都有代價,那些沒宣傳到的地方,往往最容易被手機廠商動刀。

吶,之所以我這麼說,是因為現在手機市場真的挺卷的,對比起國外手機市場的風平浪靜,蘋果和三星的 “ 互相謙讓 ” ,國內手機市場真卷到沒邊。

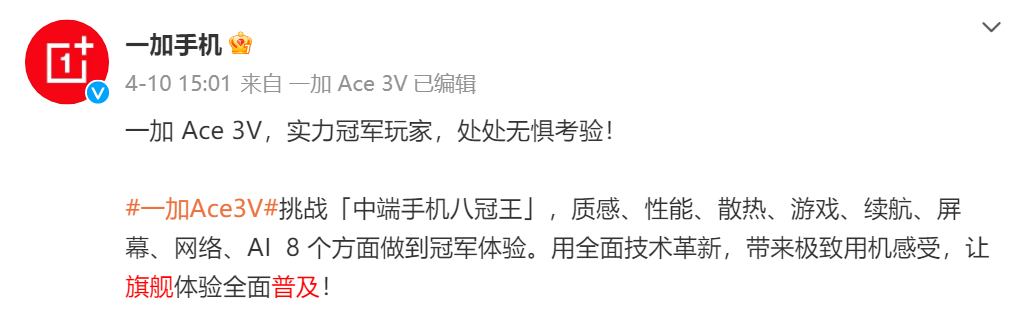

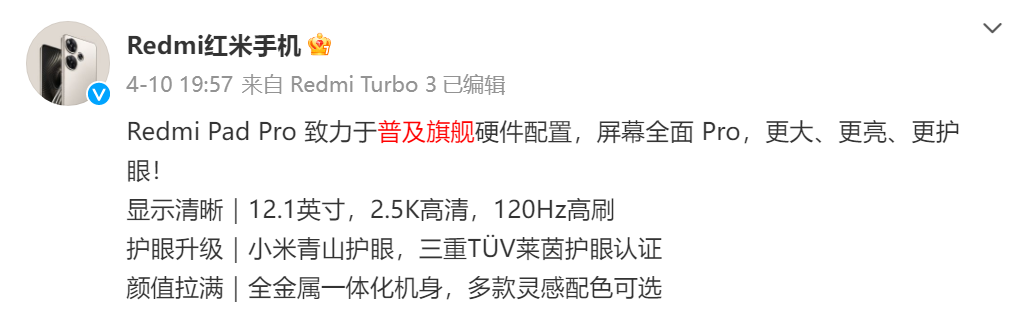

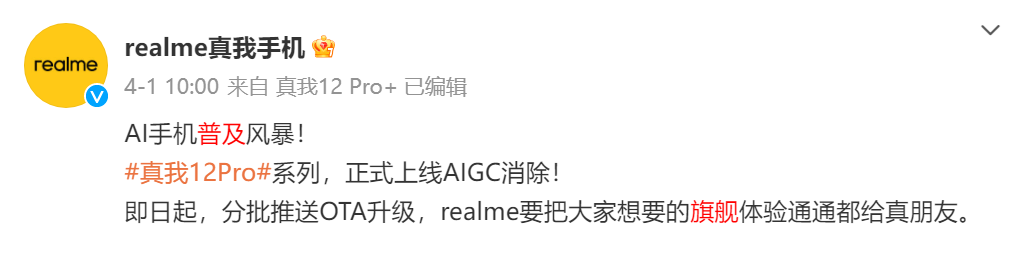

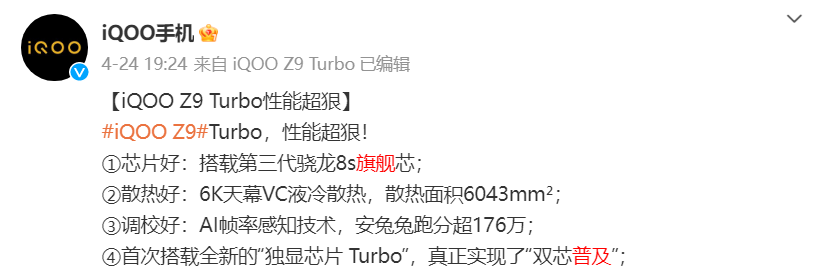

兩三千塊錢的中端機就擁有旗艦級的性能,而且它們在屏幕、影像、外觀質感等各方面都有著很大的進步,包括廠商在宣傳自傢手機的時候,也都是拿類似 “ 普及旗艦體驗 ” 這種方向做的宣傳。

這就很容易給人一種錯覺啊:如今中端機跟旗艦機差距已經很小,這類中端機性價比確實高。

不可否認這兩年中端機提升確實大,然而廠商的話咱也不能全信,雖然它們跟旗艦機差距確實在縮小,但如果真掰開瞭說,能普及的東西還挺多,而且有些功能補全之後,是真的能幫大忙的!

先來說幾個我認為是剛需的功能吧。

現在幾乎是臺安卓就有 NFC 和紅外,但雙頻 GPS 和三頻北鬥在中端機裡還是比較稀罕的東西。

別的不說,最近推出的這批中端機,就有手機不支持這倆功能,導致它們的定位導航精度差點意思。

我特意找來兩臺手機對比瞭下。

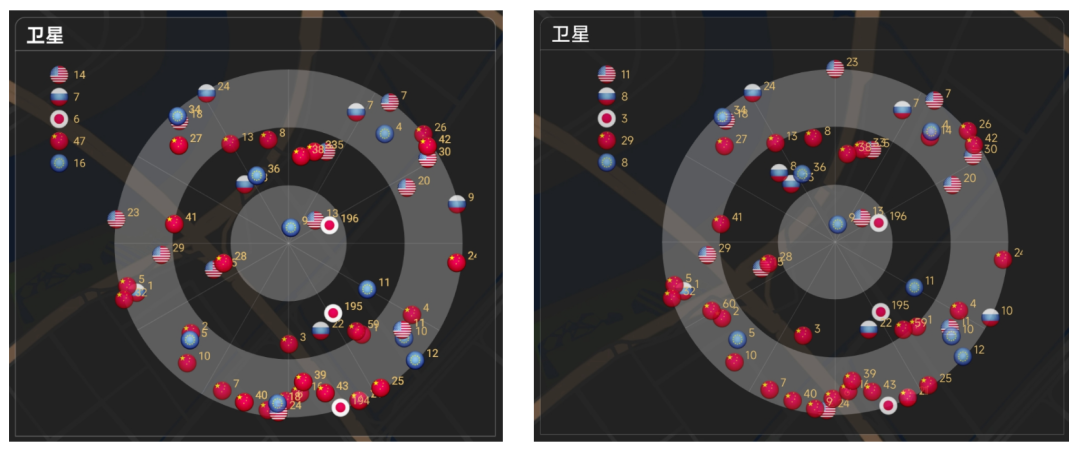

發現支持三頻北鬥的手機,它平時搜到的衛星數量就是比那些僅支持雙頻北鬥的手機要多,而且雙頻 GPS 在導航的時候,基本每次都能精確區分兩條相近的路線,然而單頻 GPS 有時候就不行。

左:三頻北鬥,右:雙頻北鬥▼

昨天我就遇到瞭這麼個事兒,當時我在打車的時候,頭頂有一條立交橋,我們在橋下旁邊的道路上,師傅在橋正下方的地面道路上,按照導航,他需要在紅綠燈路口拐到我們這條路上。

但是他的手機導航上面就看不到這個信息,藍色是網約車師傅應該接我的路線,結果他沒拐彎,走瞭紅色路線,最後隻能是他在前面的路口重新右拐,我們往前走瞭點,才順利上瞭車。

我相信基本每個人都會遇到需要拿手機定位或者導航的時候,對網約車師傅來說,閹割雙頻 GPS 和三頻北鬥甚至還會影響他們賺錢。

說到這個,前陣子我還特意問瞭下業內人士,單頻 GPS 和雙頻 GPS 成本到底相差多少,結果那邊給到的答復是,不到 2 塊錢。

雖然說手機行業的凈利潤普遍不是很高,這 2 塊錢的成本影響真不小,但對於很多買中端機的人,特別是網約車司機、外賣騎手而言,這個功能往往特別有用。

像這樣的成本,攤到用戶身上,有剛需的人應該也會買賬。

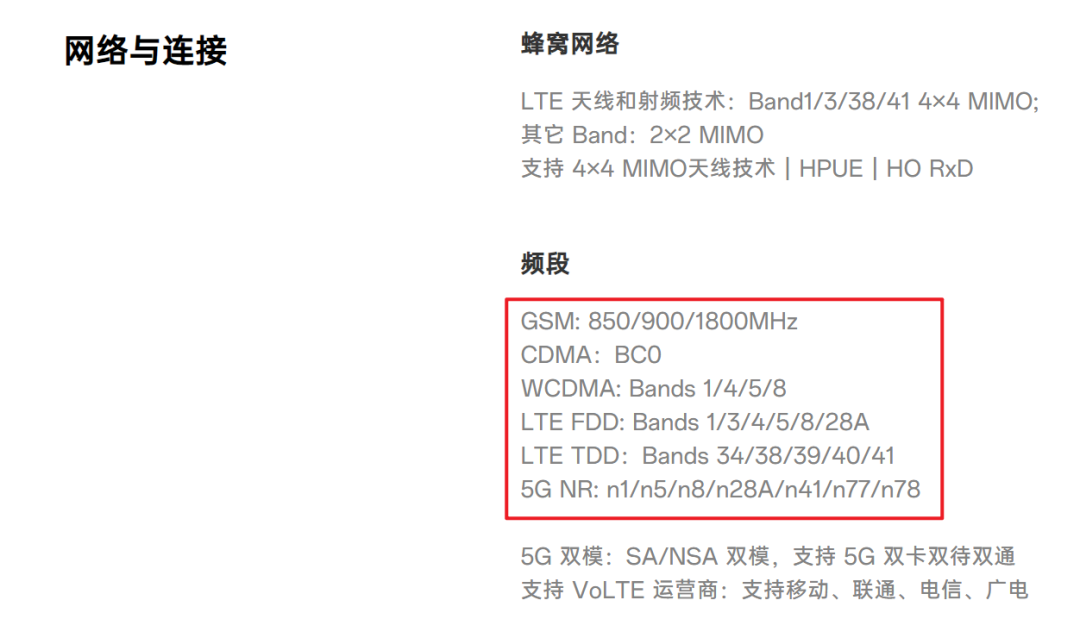

包括 4G 和 5G 網絡頻段也是。

之前咱們就聊過,手機需要頻段支持,才能搜到對應的 4G 和 5G 信號,頻段越多能用的網絡就越多,手機想拿到入網許可,必須支持指定頻段,至於要求之外的頻段就由廠商自己決定要不要支持。

因為增加頻段天線設計也要改,這裡面涉及到濾波器和專利兩個方面的成本。

很多廠商出於成本考慮,在自傢中低端手機的頻段支持上普遍都是講究一個夠用就行,隻有各傢的旗艦才會考慮支持更多頻段,不過頻段對我們來說肯定是多多益善。

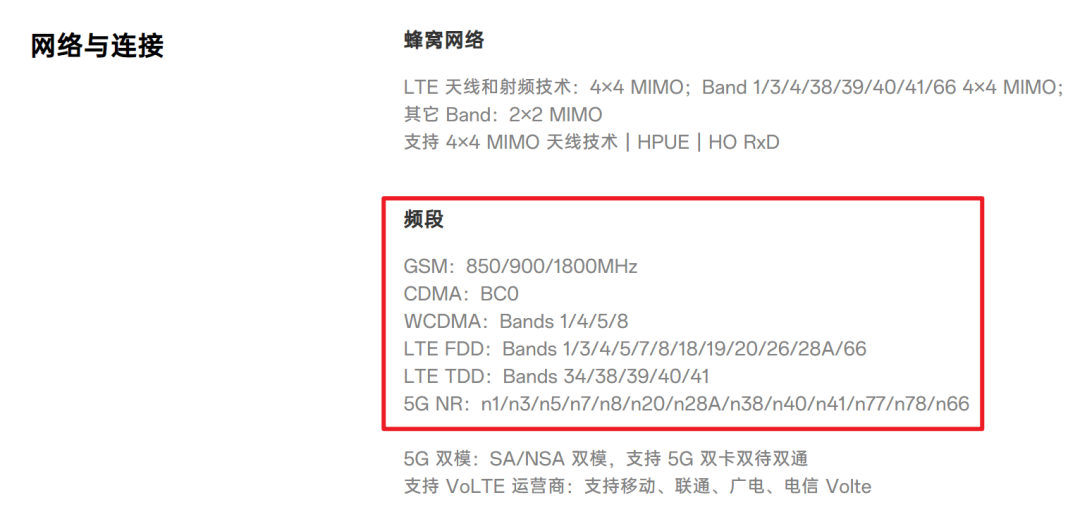

我隨便找瞭一傢品牌,看瞭下中端機跟旗艦機所支持的頻段,結果並不意外,中端機確實少瞭好幾個頻段:

某品牌 “ 性能旗艦 ”▼

某品牌 “ 真旗艦 ”▼

在我看來頻段這玩意,跟 IP68 和 USB 3.X 接口一樣,絕對算得是 “ 我可以不用,但你最好都給 ” 的東西。

可能平時用不出啥區別,但一旦某天你來興致瞭說走就走,或者去瞭哪個人爆炸多的地方,那可能就是有網和沒網的區別。

還有,你別看現在中端機基本都用上瞭 1.5K 屏幕,有些甚至搭載的還是 2K 屏,而且它們在色深、色域、色準還有護眼這塊的表現也都開始向旗艦看齊,但是這些指標相同,不代表顯示效果就一致。

因為在最基礎的發光材料還有屏幕技術這塊,中端機跟旗艦機還是有很大的差距。

那些旗艦機基本都搭載瞭最新屏幕,比如華星光電 C8、京東方 X1 以及三星 E7,它們在做到更低功耗的同時還能顯著提高屏幕亮度,而且它們所支持的 8T LTPO 技術,可以讓屏幕刷新率在多檔位切換絲滑又省電,然而很多中端機就沒這待遇。

就這麼說吧,在目前已經發佈的這批中端機裡,使用最新發光材料,並且支持 8T LTPO 的手機,我一隻手就數得過來。

先不說屏幕到底省不省電,它們的亮度優勢確實顯而易見,旗艦機的屏幕基本都是奔著 4000nit 往上去,然而到瞭中端機上就直接砍半,很多中端機,它們的屏幕峰值亮度普遍都沒超過 2000nit。

可能平常這兩者的亮度差異沒什麼影響,但是在看電影 or 在戶外的時候,旗艦機屏幕看上去就是一眼通透。

不過吧,這事兒也不太能強求。

根據業內老哥的說法,現階段一塊 8T LTPO 屏幕的成本差不多是普通 LTPO 屏幕的 1.5 倍,這個成本確實會增加不少。

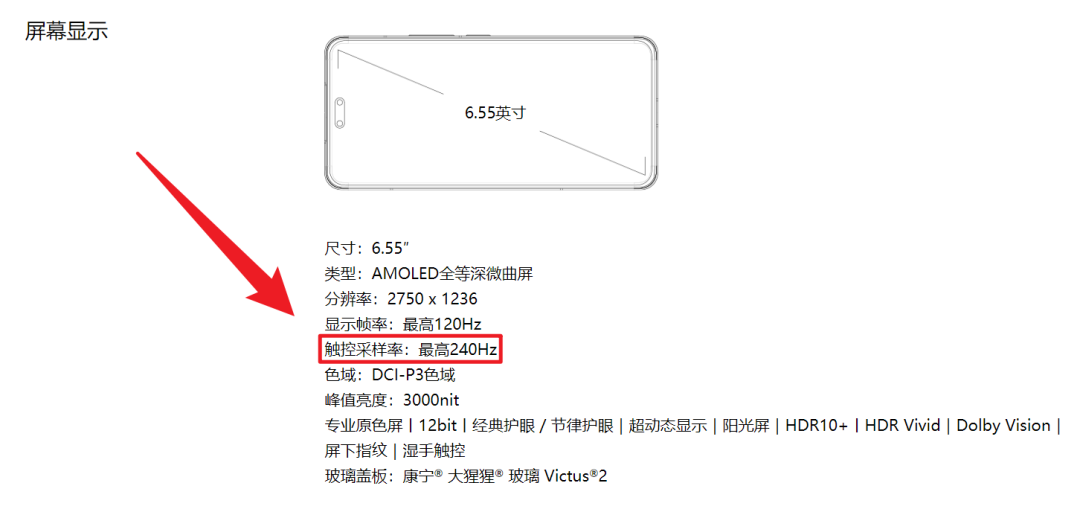

如果你覺得現在中端機的屏幕顯示效果已經夠好,沒必要像旗艦機那樣做到極致,那麼這裡還有一項參數你肯定會在意,那就是屏幕的觸控采樣率。

它直接決定瞭手指在操作屏幕的時候,屏幕跟不跟手。

之前我從旗艦機換到中端機的時候,發現某些手機特別不跟手,尤其是在刷微博的時候,屏幕做不到指哪打哪,後來才知道原來是觸控采樣率緣故, 240Hz 、 360Hz 、 480Hz 觸控采樣率體驗完全不一樣。

而且有些手機甚至還會給屏幕做雨水觸控,一開始我覺得這個功能沒啥,但直到真正用上才發現這玩意真好用。

杭州這邊經常下特別小的毛毛雨,我自己感覺得完全不用打傘,結果我原本用的那臺一加 11,屏幕上有一點兒水,就完全點不瞭瞭,觸控失靈,特別讓人抓狂。

後來換瞭支持雨水觸控的一加 12 就完全沒這問題瞭。

以上我說的這些,基本都可以算作是剛需,至於像是無線充電、對稱雙揚聲器、大面積線性馬達、杜比視界和杜比全景聲認證這些,則是屬於那種我可以接受沒有或者次一點,但還是希望能夠加上的東西。

各位應該不難發現這些東西其實都需要成本。

比如現在一個無線充電模塊的成本就要 5 塊錢,這還是在產業鏈成熟之後降本增效的結果,要不然還會更貴。

一直以來手機廠商做中端機的策略就是——我先在你們在意的地方堆料,比如處理器、內存還有存儲規格,至於不關註或者看不到的地方,則是選擇性堆料,堆瞭料我就大力宣傳,沒堆料索性就不宣傳。

要我說手機廠商這麼做本身無可厚非,畢竟它們也算是把錢花在刀刃上,而且很多人買中端機關心的就是性能。

甚至至今網上還有不少唯性能論的用戶,手機性能上去之後,起碼它們的風評總歸不會太差。

俗話說得好一分錢一分貨,咱們也不指望有一臺中端機,在各方面真能夠對標旗艦,隻能說每臺手機的側重點不同。

我們平時在選手機、做決定的時候,除瞭重點關註關鍵參數,也可以留意下這些地方。

當然咱們也不能慣著廠商。

某些功能,比如影像算法、系統動畫,還有特色功能啥的,中端機明明具備那個條件,而且就算加上也不會帶來額外成本,但廠商為還是刻意在中端機上閹割掉這些,人為制造差異化,這做法就有點惡心人瞭。

市場上這麼多手機廠商,有哪些是真的在為用戶著想,還是隻是應付著喊幾句口號,在這些細節之中就能夠有所體現,中端機普及旗艦體驗,現階段僅僅隻是開瞭個頭,接下來還有很長一段路要走。

發表評論 取消回复