作者:臺北女孩看大陸

2023年小紅書成為我最愛的社交媒體。有別於昔日天涯的砲火隆隆,豆瓣“讓我們討論一下兩岸民主之別”的文藝,小紅書上的討論雖然有時粗暴,但通常很簡單可愛。

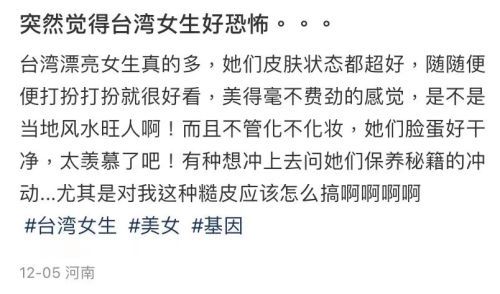

大陸人對臺灣或許意見很大,但對臺灣妹子還是難脫濾鏡。從我這位34歲、窮困潦倒的北漂姊姊還是能跟大陸零零後約會喝咖啡的經驗來看,目前這濾鏡不隻還沒破,甚至還變成魔鏡。

大數據很愛推給我這類帖子,讓我過於得意,實在用心險惡。

然後底下會有不忍欺騙同胞的臺灣人開始辟謠。附帶一提,鮮少留言的我,今年非常隨意地寫瞭這條留言——臺灣女生素顏也很漂亮!獲得瞭一百多個還是兩百個贊。

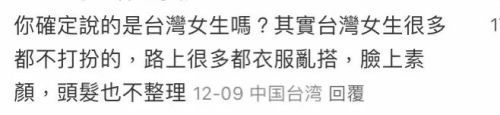

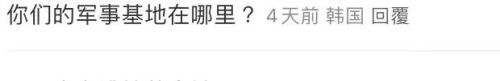

還有這類帖子,巨多!而且還都挺熱門,基本都會有“不談政治”的附註。

通常這類帖子下面會出現一兩個大聰明。

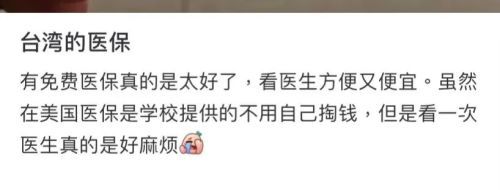

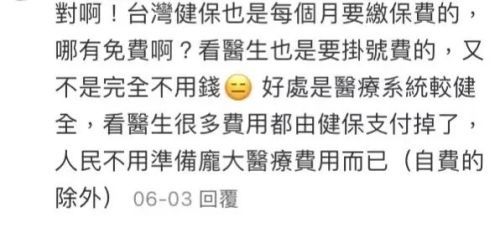

綜觀整個2023年,在小紅書上我看過最多的謠言,就是一些大可愛在講臺灣有免費醫保。

通常這時會炸出一波臺灣網民。臺灣健保沒有免費啦大傢!

2023年,我非常珍惜如小紅書這種平臺,就算使用的臺灣人人數沒有想象的多,它還是構建瞭一個非常好的交流平臺。

2023年,互聯網上的兩岸交流,已並非單向。

前些日子我的姊姊問我,“愛人是大陸用語嗎?是指結婚的夫妻?”原來是以臺灣二十多歲為主的論壇,有人用這個詞語。而年紀更大的臺灣網民則去糾正,“別用,這是大陸用語。”

如果不是社交媒體的隻言片語,很難覺察臺灣不同世代對大陸的接受度不同。時代變化,許多時候體現在微小之間,我覺得這很有意思,也常拉在大陸的臺灣朋友討論。

十二月初,一位我引為知己的臺灣朋友,以三十多歲的年紀在北京突然過世。

傢人寬慰,福建人到北京,也是三個小時飛機呢,不分臺灣還是福建人,北漂人孤身在外,心理預期可能都有這一天。

但與其他同在大陸、相熟的幾位臺灣朋友聊起,仍難免覺得悲涼,總覺得不該是這種結局。

“覺得不該是這種結局”,很多當初下定決心、在傢人朋友不看好的聲浪中來大陸,最終鎩羽而歸的臺灣人,也會有此感嘆。問過一位2023年回臺“休整”的臺灣年輕人,他感嘆,“當初來大陸,可沒有想到結局是這樣。”

那麼,結局“應當”是如何呢?

臺灣人在大陸,有許多不同“圈層”。

圈層之一,在我看來吃盡時代紅利的,屬於年輕時赴大陸,如今已到退休年齡並將財產帶回臺灣的臺商、臺幹一代。就算不自己創業,仍有許多臺幹能在20世紀90年代就拿著好幾萬人民幣、在當時的大陸人看來不可思議的高薪,在“臺灣人無發展紅利”的近年順利回臺退休。他們會感嘆大陸發展快速,會感嘆以前的光榮時刻,並累積著下一代兒女可能此生都無法積累的財富。

圈層之二,是臺商二代們。父母輩在90年代可以將“臺灣模式”照搬到大陸,但他們已經無法,若要持續生存,則需要深入瞭解這片土地。他們往往努力“轉型”,但仍能承襲上一代所累積的資源。

圈層之三,是臺商外派來的臺幹,許多是在科技業的園區。非常多臺幹保留著非常“臺”的習慣,平日深入來往的朋友多為臺灣人,若有子女也會選擇臺商學校。他們賺個幾年的高薪,可能因為照顧傢庭或呆膩瞭回臺灣。回去仍可以在論壇上給年輕一代答疑解惑,留下自己的光榮戰績,“以前我在深圳/東莞都拿多少多少⋯⋯”

圈層之四,是“並非臺商二代”的創業臺青,這類創業臺青往往是在最近十年才來到大陸的。許多是從創業基地茍延殘喘、掙紮求生開始,並且很多都與大陸人合作創業。能夠單打獨鬥、並沒有父母輩資源的創業臺青已經很少。這個圈層,也包含來這裡的臺生、在大陸各行各業的臺灣社畜。

“圈層之四”在近三年見面,多以“不錯,還撐著”相互勉勵。當然,這個圈層也有比慘的現象,比如看看2019年才來北京讀大一、今年畢業的稚嫩臺灣小朋友,2014年就畢業的臺灣老鳥也隻能投以同情眼神。

2023年,我碰到非常多這四個圈層的臺灣人,我們想象的、“應當的”理想結局,常常存在於圈層一二三——可以在好時代累積資產,可以配合地方政府鄉村振興、產業升級,可以在必要時甩出鈔票,可以回臺退休並向下一代展現“昔日多輝煌”之成果。

而不是因為裁員又無法負擔北京房租、且已經無法抱持多少信心而離開。

2023年,就在最後一個月,我與相熟的朋友之間的相互問候,變成“活著就好”,因為確實有人無法來到2024年。

2023年,我看到小紅書上的兩岸網民雖然偶有吵架,但大陸網民知曉瞭臺灣健保很好但並不免費,臺灣網民則明白大陸差距太大,不是過去媒體上的“貧窮”或“經濟很好”可以一言蔽之。

2023年,我在工作中深入訪問瞭27位不同行業的臺灣人,很開心臺灣年輕人走進臺北的川菜店,因為飲食對成都有瞭初步印象;但從另一層面講,在大陸的臺灣人正大量離開,並且這些在小紅書與抖音上跟大陸文化融合的臺灣00後,來大陸長遠發展的意願可能還不如我這一代。

2023年,我們都在面對“時代不同於過去”的現實,並且體認更深。

臺灣新聞和論壇上,至今還時不時出現“臺商給大陸帶來發展,大陸壓榨完臺幹就扔”這類爭論,大陸網上也會以“現在根本不需要臺灣人瞭” “就是來撈錢的”回敬。

我親身感受到的、當下的兩岸青年生存情況,早就無法以“誰單方面需要誰”概括。臺灣整體經貿依賴大陸,但若從個人層面來看,許多臺灣父母輩都有積累,庇蔭下一代不成問題。

仍有一些臺灣年輕人,選擇不在傢鄉住著大房子、做著也有八九千人民幣的工作,選擇來到大陸看看,而他們的薪資未必那麼理想。他們不是沒有瞭在北京的工作機會就不能存活,更無法“撈”到多少。

他們隻是想離傢看看是否有更多可能,也在與大陸朋友的交往中,改變瞭大陸朋友對臺灣人的想象。

2023年,我也常懷疑持續留下來的意義,但我明白自己還有想做的工作,還有一些小理想。大陸並不“需要”我,我也沒有那麼“需要”他。

我還是喜歡刷小紅書和臺灣的論壇,喜歡回答“大陸人問,臺灣人答”這種帖子,喜歡挖掘“原來臺灣人也這樣說瞭”之類的小驚喜。

我能力有限,從未抱著“能獲得什麼大利潤”或“我隻想拯救貧窮農村”這種單純的信念在北京生活。

我在“想躺平、又不甘心躺平”中糾結。還在努力找自己的價值,在努力自救,在生活中掙紮。

我隻是仍然期望,能與大陸朋友相互獲得,相互成就些什麼。

謝謝大傢一直以來的閱讀,2024,祝福大傢都樂觀地面對生活。縱有陰霾,也能期待雨過天晴。

發表評論 取消回复