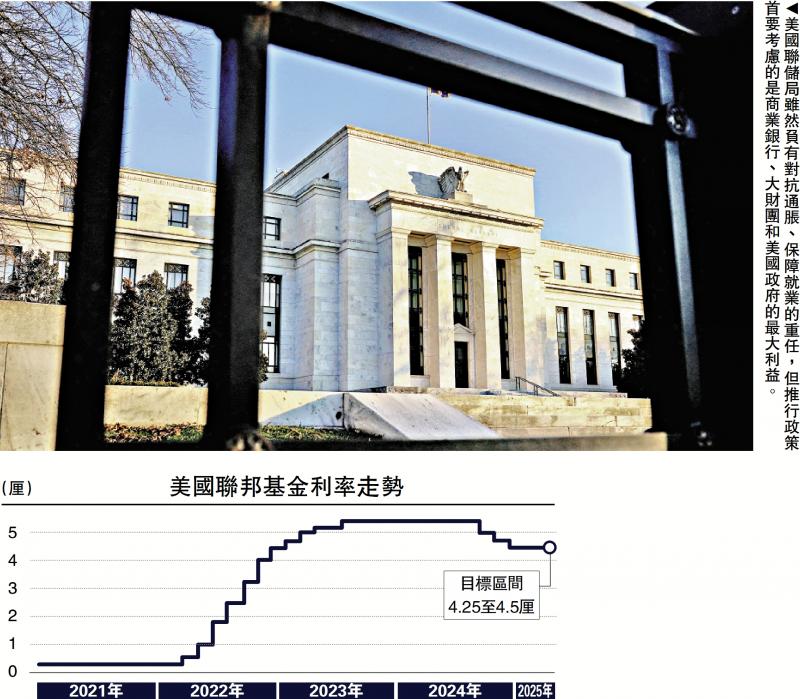

图:美国联储局虽然负有对抗通胀、保障就业的重任,但推行政策首要考虑的是商业银行、大财团和美国政府的最大利益。

美国总统与联储局主席之间的冲突不仅影响美国市场,也波及全球金融。那么,拥有全美最高权力的总统,为何无法指挥联储局主席?这背后隐藏着极为复杂的体制设计与历史背景。

美国总统特朗普多次公开批评联储局主席鲍威尔减息不力,不仅用上“太迟先生”、“大输家”等羞辱性的字眼,上周还向美国最高法院提出紧急请求,允许他解雇两个独立机构的最高官员。这场法律纠纷最终可能会预示着,特朗普是否有权力解雇鲍威尔。

既非联邦也无储备

美国《新闻周刊》曾在1986年刊登文章写到,联储局主席是美国影响力第二大的人,仅次于美国总统。民众或会认为,联储局无非是美国的一个政府机构,相当于中国的人民银行,或者香港的金融管理局。但实际上,联储局并非政府机构,而是私人机构。虽然联储局的全称“美国联邦储备局”有“联邦”两个字,但联邦快递不也有“联邦”二字,是否也可以当他是政府机构?

“储备”听起来感觉联储局的资产非常雄厚,但实际上它可能没有太多储备。虽然联储局系统有12个联邦储备银行,散布美国各州,这种“权力分散”看起来很民主,但实际上联储局背后的话事人是国际金融寡头。

为何联储局虽负责履行美国的中央银行的职责,但又不用“中央银行”的名称?原因是在联储局创建的年代,中央银行一直声名狼借,美国宪法也规定不准成立中央银行。既然不准成立中央银行,那美国金融巨头就成立“联储局”,用“联邦”名义来“欺骗”美国普通市民。

早在1907年,美国爆发金融危机,众多银行和信托公司被挤提,引发大恐慌。为挽狂澜于即倒,华尔街金融巨头J.P.摩根在其私人书房,紧急召集纽约主要的银行家开会,说服后者协助纽约深陷财困泥沼的银行,以满足全部的提款要求。

为防止历史再度重演,美国国会在上述银行业者的大力敦促下,《联邦储备法》在1913年的圣诞节前夕,美国参议院以43票赞同,25票反对下通过,时任总统威尔逊(Woodrow Wilson)随即签字生效,联储局正式成立,旗下有分布美国各州的12间联邦储备银行。

虽然联储局由美国政府批准成立,看起来与其他政府机构无异。但到底谁是联储局的股东、实际控制联储局?一直都是“不能说的秘密”,联储局自己经常也是支吾其词。《联储局的秘密》(Secrets of Federal Reserve)一书作者马林斯(Eustace Mullins)经过近半个世纪的研究,得到了12个联邦储备银行的企业营业执照,清楚记录了每个联储银行的股份构成。

例如,作为联储局系统的实际控制者,负责执行联储局影响利率的金融交易、贷款给银行,以及偶尔推高或压低美元汇价的纽约联邦储备银行,其股东由商业银行占大多数,花旗银行、摩根大通银行等股东,总共拥有纽约联邦储备银行53%的股份。其他11个分布各州的联邦储备银行的股份,商业银行也同样占了大多数。

资料显示,联储局纽约银行最初的注册资本金为1.43亿美元,商业银行股东到底有无支付相关资金至今仍是一个谜。不少研究联储局的历史学家均认为,股东只是用支票支付了这笔资金。

财团幕后掌控大局

由此可见,商业银行表面上居于联储局之下,但实际上是联储局的“背后话事人”。有份负责推动成立联储局的美国参议员奥利奇(Nelson Aldrich)也算比较“坦白”,曾在他经营的《中立派》杂志的1914年7月版中写道:“在《联邦储备法》获得通过之前,纽约的银行家们只能操纵纽约的金融储备。而现在我们可以操纵整个国家的银行储备了。”

至于商业银行为何要操纵美国整个国家的银行储备系统,是因为商业银行的背后都隐藏着大财团的身影。例如摩根大通银行、花旗银行是由摩根财团、洛克菲勒财团等大财团控制,这些大财团通过控制商业银行,除了将手伸入联储局影响美国全国的货币政策之外,还可以借助所控制的商业银行通过信托、保险控制大型公司股票,使其能安排代言人入主大型公司的董事会,影响大型公司的发展策略,分配大型公司的利润等。

可以说,联储局无论是加息抑或减息,很有可能是为商业银行及各大财团服务,以此保障商业银行和财团的最大利益。

不少美国人清楚联储局的内幕,譬如当年签字通过《联邦储备法》的威尔逊,在去世之前发现自己上了银行家的当,当时内疚地表示:“我在无意之中摧毁了国家……美国的国家发展,和我们所有的经济活动,完全掌握在少数人手中。我们已经陷入最糟糕的统治之下,一种世界上最完全、最彻底的控制。”

在传媒报道上,我们还可经常看见联储局主席被外界公开批评,除了特朗普之外,华尔街有时还会嘲笑鲍威尔“走在曲线之后”(Behind the curve)。“Behind the curve”是婉转批评鲍威尔跟不上时代发展,未能捕捉市场最新趋势。不但鲍威尔常遭“欺凌”,前任主席耶伦、伯南克亦经常被华尔街、传媒批评资格不够当主席。

虽然联储局主席常遭“欺凌”,让外界感觉他们比较弱势。但有关对货币政策的决策,联储局主席却很强势,决策过程亦较为古板。联储局的联邦公开市场委员会(FOMC)全权负责的货币政策制定,通常有19位成员,但实际上只有12名成员有表决权,包括全部7位联储局理事及纽约储备银行总裁,余下4席则由另外11位储备银行总裁每年轮任。虽然FOMC会议对市场产生极大的影响,但会议过程并不激烈,甚少会出现戏剧性的情节。

FOMC的19位成员每年在华盛顿共开8次会议(分别为每年1月、3月、4月、6月、7月、9月、11月和12月),联储局主席坐在会议桌的中间,另外18位成员分坐两边,椅背上贴有他们的名牌。会议开始后进行以下几大流程。

首先是纽约储备银行市场部负责人汇报金融市场动态,其次是联储局职员报告预测经济表现的蓝绿书(Tealbook),再次是由各储备银行总裁逐一回顾其管辖区域的经济情况。接着,就轮到FOMC会议秘书(货币事务主任)告诉各委员会当天可选择哪些政策措施。这些报告结束后,全体委员讨论美国经济状况,以及联储局该怎么做。最后一个流程,就是联储局主席提出政策建议,并要求委员会表决。

虽然FOMC委员分为鹰派和鸽派,但每次FOMC表决货币政策,不但从不曾出现票数接近的投票结果,而且反对联储局主席建议的委员极少超过两人,如果超过4个人,那可视作为“兵变”了。这一方面是由于联储局的理事们与主席同处一个办公室,彼此之间有一种团结意识,加上开会前也有沟通、协调,理事们不会轻易、公开反对主席的建议。

另一方面,FOMC的12位储备银行总裁“背后话事人”,与联储局主席的“背后话事人”利益大致上趋于一致,都是要维护大财团的利益,因此反对者人数不会太多。对此,前联储局理事迈耶(Laurence Meyer)曾开玩笑称:“FOMC会议室里有两张红色椅子,只有坐红色椅子的人会投反对票。”

权力资本相互制衡

综上,我们可了解到美国联邦储备局既无“储备”,也非“联邦”,仅是私人银行性质,虽然负有对抗通胀、保障就业重任,但推行政策首要考虑的是保障其背后商业银行、大财团和美国政府的最大利益。

对此,大家便不难明白,为何美国总统指挥不动联储局主席,联储局看似是中央银行,实则是金融资本的堡垒。总统是民选的美国领导人,而联储局主席则是金融寡头利益的代表,二者之间的权力并非上下级,而是平行甚至相互制衡。二人理念上的分歧,本质上也是政治权力与金融资本之间的博弈,尤其是当前这些金融资本集团的利益,很可能与特朗普短期的政治目标并不一致的时候。

(作者为海南大学“一带一路”研究院院长、丝路智谷研究院院长)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容