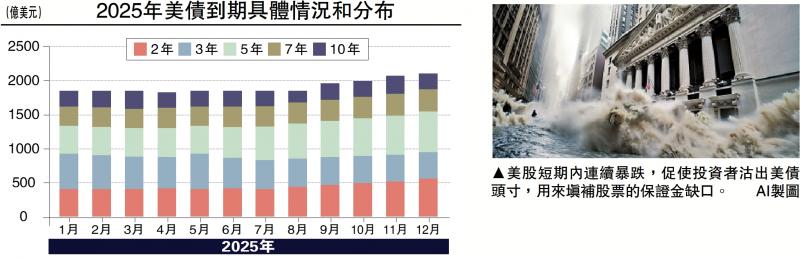

图:美股短期内连续暴跌,促使投资者沽出美债头寸,用来填补股票的保证金缺口。/AI制图

特朗普在关税谈判上的“极限施压”,成功地试出了自己的“极限”所在─美债抛售是其无法承受的痛。而今次美债暴跌的原因:短期来看,源于对冲基金的被迫平仓;长远来说,则是“美元大循环”的逐步瓦解。

长久以来,美债都被视为全球资产的压舱石,也是市场上最重要的避险资产。眼下美国出现股债汇三杀,美债完全没有起到对冲美股的作用,资金转投欧元、日圆、瑞士法郎“避险”,这波操作逻辑不同寻常。

对冲基金被迫平仓

关于谁是抛售美债的推手,坊间传出诸多猜测,但背后最为激进的卖家,并不是主权国家央行,而是美国本土对冲基金。过去十年间,美债市场的活跃投资者结构发生显著变化,海外主权基金、保险公司和养老金机构的占比整体下降,个人散户和对冲基金的占比迅速上升,分别达到了10.3%和19.3%。

但上述新玩家的资本实力较弱、风险承受力有限,较为容易出现资金踩踏。首先,目前对冲基金的主要交易策略,是通过做多美债现券与做空美债期货进行套利,而一旦债市波动率大幅上升,这种利差交易将会被迫平仓。其次,美股短期内连续暴跌,也会促使投资者沽出美债头寸,用来填补股票的保证金缺口,同样也会挤兑美债市场的流动性。

而抛售美债更底层的原因,其实与逆全球化背景下“美元大循环”的瓦解有关。过去由美元主导的全球化,主要由三大支柱构成:欧美日韩输出技术与资本,以中国为代表的制造大国输出商品,以俄罗斯、沙特为代表的资源大国输出能源。在此框架下,贸易顺差国积累了大量的美元储备,又通过投资美债等资产、最终回流美国,形成了美元大循环,也是美国低利率、高消费模式的基石。

不过,中美贸易战、疫情大爆发、俄乌冲突、关税战争持续推动逆全球化进程,产业链、资金链、技术链脱钩断链的风险上升,国际贸易体系与全球金融体系分崩离析,极大削弱了美元作为国际结算货币的重要性。

美元循环面临瓦解

与此同时,美国偿债压力愈发沉重。眼下联邦政府一年的财政收入是5万亿美元,国债利息支付超过1万亿美元,付息占比达到两成。而今年美债到期的压力不小,全年规模约7.8万亿美元,这也是促使特朗普从“美股总统”转变为“买债总统”的核心原因。

特朗普急切需要减支增收、压缩赤字,但各项措施的效果并不理想,DOGE(政府效率部)的减支行动明显后劲不足,马斯克很难兑现自己“灭赤1万亿美元”的承诺。内忧外困之下,特朗普只能选择最为激进的方案实施“对等关税”政策。

本周一(4月7日),白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬.米兰(Stephen Miran)发表最新观点,大谈美债作为“全球公共产品”付出了高昂的成本。他并向海外债权国给出五项建议:1)接受对美国关税且不得反击;2)开放市场并增加美国商品进口;3)增加国防开支并采购美国的国防商品;4)直接在美国投资建厂来“避开”关税;5)直接向财政部“开出支票”,为持有的美债支付费用。

但试想一下,如果美债持有成本大幅上升,债主国将会选择抽走,从而掐断美元大循环,美债规模必定会出现全球性收缩。到那时,美债将不再成为避险资产。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容