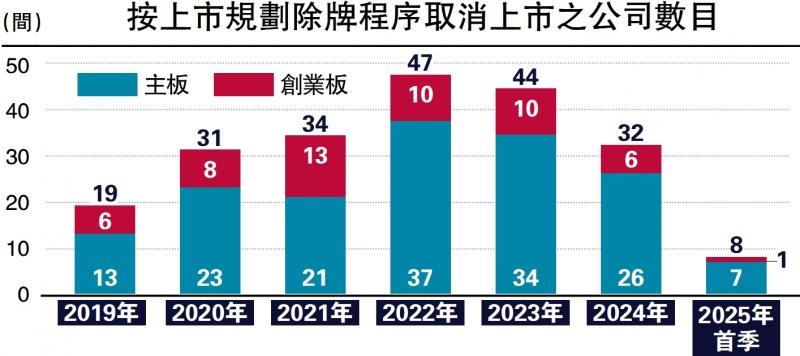

图:按上市规划除牌程序取消上市之公司数目

日前有传媒报道,随着退市公司数量的不断增加,香港交易所与证监会经初步咨询市场后,已开始规划有关机制,正积极研究建立本地场外交易(OTC)平台,为退市股票提供一个合法合规的交易通道。

报道披露了这一制度设计的要点和相关人员构想,其出发点无疑是为了保护投资者利益、完善市场退出机制,但在当前构想中所体现的“禁止投机、禁止推荐、禁止再融资、禁止再转板”等限制,值得进一步审慎评估。

让企业有再战主板机会

报道提出,香港版OTC市场将避免投机炒作和过度宣传,限制再融资与转板的可能性。这种限制固然出于监管审慎,但若OTC仅仅是“存量资产的清算池”,其市场功能将严重受限,甚至可能变成企业与投资者“失联”的封闭终点。

与此相比,美国的OTC市场正是许多企业转型自救、蛰伏再起的孵化地。从Pink Sheet到OTCQB,再到符合条件重新登陆主板,美国为企业设计了一条“退而不死,再战主板”的制度跑道。例如一些因合规问题退市的中小科技公司,通过OTC期间重建治理、调整战略,再次获得市场信任并成功转板。这样的机制不仅给了企业机会,也激活了市场。

在香港现有设想中,OTC交易将杜绝推介行为,并禁止再融资活动。这无疑降低了风险,但也极可能导致市场活力丧失。没有推介、没有信息披露、没有资金支持的市场,很难吸引投资者长期驻足,更遑论企业转型升级。

流动性缺失的后果将非常严重,主要集中在以下三点:1)投资者更难出清持股,资产冻结;2)企业缺乏融资平台,无法实现转型;3)平台交易低迷,反而影响整体市场信心。

美国OTC Markets Group(场外交易集团)之所以维持一定程度的活力,正是因为它允许一定程度的信息传播、合规融资和分层管理机制(如OTCQX对信息披露要求更高)。这类灵活机制有助于形成“信任分层”与“价格发现”,从而保持市场有序运行。

吁允许企业融资

香港不必覆製美国OTC市场的自由度,但完全封闭、禁止一切扩展空间的做法,也可能过于保守。笔者认为,港版OTC可以探索以下改进方向:

其一,引入“分层机制”:如设立“基础层”(Pink-style)和“发展层”(类似OTCQB),让不同治理水准的企业接受不同监管。

其二,允许小规模定向融资:针对通过审计、信息披露合规的企业,允许在OTC市场进行特定用途的再融资,如债务重组或研发投资。

其三,设立“转板观察期”制度:允许符合条件的企业在OTC市场运行一段时间之后,申请重新上市,并接受审查,建立可量化的“再战主板”通道。

其四,规范而非全面禁止推介活动:推动信息披露平台建设,允许机构在风险提示下发布分析与推介内容,激发流动性但不诱导炒作。

总结来说,香港资本市场的韧性,需要一个良性的“退市生态”。退市并不应成为终结,OTC市场不应仅是退市后的“安置场”,更应是一次“转型重启”的契机。如果港版OTC能在严控风险的基础上,引入分层治理、适度融资与转板机制,借鉴美国经验、融入本地特色,打造出一条“退而不死、重振旗鼓”的制度路径,它不仅能更好保护投资者,增强市场韧性,也将为香港构建更加完整与有弹性的资本市场生态体系。

(作者为香港中小上市公司协会主席)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容