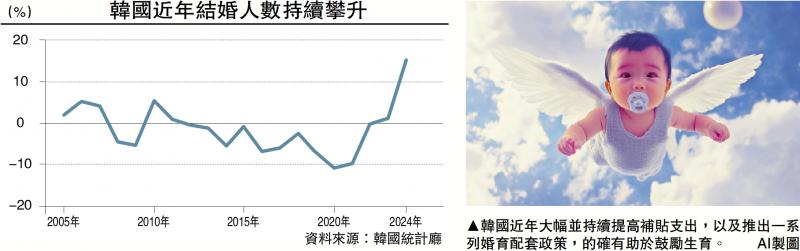

图:韩国近年大幅并持续提高补贴支出,以及推出一系列婚育配套政策,的确有助于鼓励生育。/AI制图

作为“投资于人”理念最直观的体现,各地育儿补贴的落地情况备受关注。但考虑到地方政府的实施动力存在差异,政策部署还须中央政府统一规划,除去针对育儿家庭的资金支持之外,还须增加普惠讬育服务、完善生育休假制度等。

随着中国社会进入深度老龄化阶段,生育问题受到决策层高度关注。早在2024年10月,国务院办公厅就发布了《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知,其中提及“推动建设生育友好型社会。”

政策惠及一孩家庭

今年的政府工作报告也明确指出要“制定促进生育政策,发放育儿补贴”。两会期间(3月7日),国家卫健委主任雷海潮在参加江苏代表团开放团组会议时指出,“国家卫健委正在会同有关部门,起草相关的育儿补贴的操作方案。”3月16日发布的《提振消费专项行动方案》再次强调“研究建立育儿补贴制度”。

两会过后(3月13日),呼和浩特率先推出育儿补贴政策。该市针对一孩家庭一次性发放育儿补贴1万元(人民币,下同),二孩家庭分五年发放5万元,三孩家庭分10年发放10万元。由于补贴范围拓宽至一孩家庭,政策力度超出了外界预期。

以前也有地方政府探索过生育支持政策,如在2021年,四川攀枝花、甘肃临泽等地先后出台育儿补贴,但范围集中在二孩以上家庭,发放方式或为按月发放500至600元(如攀枝花、济南),或是一次性发放2000至20000元不等(如合肥、杭州)。

从政策效果来说,城市之间的确存在很大的差异。对于低线城市,“直接打钱”的效果较好。如攀枝花、克拉玛依等地,只要补贴支出比例达到人均GDP的15%,就能明显促进当地人口出生率。但对于高线城市,育儿补贴的发放不足以“说服”家庭提高生育意愿,盖因资金与时间成本较低线城市更高。

还有一个重要原因在于,高线城市天然对于低线城市劳动力存在“虹吸效应”,这就导致大城市补贴生育的动机不足。譬如2023年深圳也曾发放过生育补贴,当时对一个家庭的最高补贴力度为人均GDP的9.7%,但这一水平显然过低,深圳出生人口数量也未见起色。

韩国经验值得借鉴

由此可见,生育支持政策若想取得成绩,还是需要由中央政府主导,地方政府再根据自身情况进行操作。

韩国一直都是东亚国家中出生率垫底的地区。该国2023年生育率曾跌至0.72。2024年6月19日,韩国政府正式宣布进入“人口紧急状态”。但到了2024年,韩国新生儿人数同比上升3.1%至24.2万,九年来首次出现正增长。

参考韩国的成功经验,大幅并持续提高补贴支出的确有助于鼓励生育。据韩媒报道,韩国家中有1岁以下婴儿的父母每月可获得100万韩圜(约人民币5000元)的补贴;抚育1至2岁幼儿的父母,每月可得到50万韩圜补贴。经测算,韩国政府平均对一个孩子的补贴力度能达到人均GDP的20%左右。

此外,韩国政府还推出一系列婚育配套政策。譬如进一步延长女性员工的产假,为多子女家庭提供更低的住房贷款利率,有两个以上子女的公务员将优先获得晋升机会、大力扶持儿童日讬服务机构的发展。

得益于上述利好因素,2024年韩国结婚人数创下历史最大升幅,合计超过22.2万对夫妇结婚,同比增长14.8%(见配图),远高于前一年1%的增长率。按照OECD(经合组织)预计,韩国非婚生育子女占比极低(2.5%左右),结婚人数上升意味着2025年出生人口还会出现大幅增长。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容