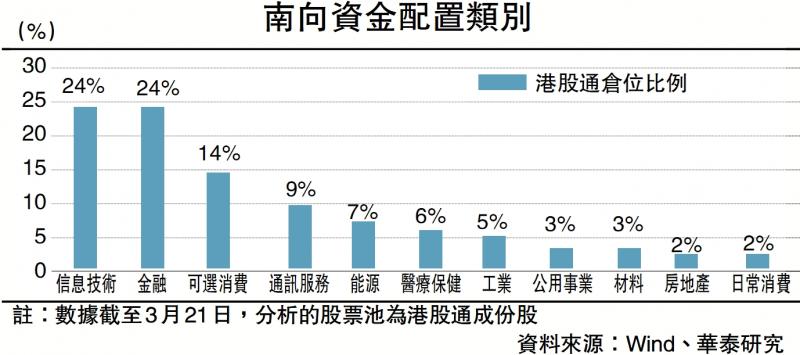

图:南向资金配置类别

近期南向资金明显流入港股市场。截至3月20日,年内北水已流入港股约4000亿港元,而2024年全年约8000亿港元,目前南向资金占港股主板交易占比约25%。投资者对目前南向资金在港股的持仓结构特点感兴趣。我们梳理后发现主要集中四个领域:

1)南向资金持股占港股通自由流通市值约21.5%,主要持仓信息技术、金融与可选消费,三者合计超六成;2)南向资金仍低配大市值标的及互联网板块,对传媒(含腾讯)和商贸零售(含阿里)低配比例约2.6%、5.8%;3)目前南向资金的超配方向与静态“定价权”集中在传统非金融红利股,如通信、能源等板块。4)南向资金亦超配电子、医药等。

2020年及以前,由于港股通标的结构的限制,南向资金主要超配金融板块。2018年开始,随着互联网技术引领的新经济产业周期上行,相关标的在港股掀起IPO热潮,2019年同股不同权标的被纳入港股通名单,再加上美联储进入预防式降息周期,南向资金开始加大对信息技术板块的配置。2021年起,港股市场波动性与地缘不确定性逐渐增大,美联储逐步进入紧缩周期,商品价格也在疫情后触底回升,南向资金随之转向,增加了对广谱红利资产标的的超配比例。

对照南向资金大举流入港股的历史,主要对应着三类情形:

首先是相对A股低估值。由于港股通中有不少双重上市标的(如银行等),因此港股与A股的比价估值是南向配置港股红利资产的“估值锚”。

其次是产业/盈利周期上行。考虑港股通内主要标的结构与A股不同,若将港股通作为内资轮动的一个板块,南向资金往往在港股通主要权重行业产业周期或盈利周期上行时流入港股,如2019年增配新经济、疫情冲击后增配资源品等。

再次,出现影响港股稀缺性资产的外生事件或重大政策,如DeepSeek引发中国科技股价值重估,其主要相关的上市资产大多位于港股。

本次南向资金流入逻辑与2019-2021年初有很多相似之处,但也有其独特性:机遇方面,目前AI产业周期处于早期、后续发展空间更大,且核心标的集中在港股的科创板块,推动行情的效果或更显著;挑战方面,外部环境(贸易摩擦、全球地缘等)相较彼时或更复杂,全球市场高波动性环境下影响中国资产韧性的扰动因素或更多。

须注意的是,尽管多项数据显示中国经济已初现企稳迹象,但市场尚未定价较为广谱的周期性复苏,包括南向资金在内的投资者仍对宏观叙事有所分歧,3月经济数据或将成为检验经济企稳成色的关键。

DeepSeek推动股票价值重估

往前看,笔者认为多重因素或持续推动南向资金流入港股市场:

其一,DeepSeek为首的中国AI产业发展或将持续推动中国科技股价值重估,其中主要标的大多在港股。截至目前,尽管从PB(市淨率)─ROE(淨资产回报率)视角下,港股市场第一阶段估值修复或基本完成,但目前中国龙头科技股相对于美股科技龙头,仍有一定价值重估空间。

其二,提振消费、扩大内需是今年政策的重点。围绕2025年“大力提振消费”这一首要政府工作任务,3月16日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》(以下简称《方案》)。本次方案以系统性布局、多维度协同、因地制宜为特征,探索务实举措。

《方案》内容聚焦消费领域的核心矛盾,既通过“工资增长+财产增收+农民权益”组合拳夯实消费能力基础,也通过产品创新、场景拓展、品质升级等方式更好契合供给与多元化需求,推动消费结构向高质量跃迁,并以制度优化与长效保障护航市场健康发展,有望从供需双侧激活市场活力,更快落地见效。而港股市场集中了不少“稀缺性”新消费标的,包括国产美妆、休闲商品(如盲盒经济)等众多新消费龙头股皆在港股上市,或吸引南向持续增配新消费标的。

其三,资本市场政策端,两地将共同推动香港国际金融中心建设,包括推动更多内地和国际优质企业来港上市、推动发布《香港资本市场白皮书》提升资本市场水平、在港打造全球产业合作高地并加强资本市场监管、防范金融风险。此外,人行或将提高外汇储备在香港的资产配置比例,并推动引导社保、养老金等内地中长线资金投资海外及香港资本市场。

(作者为华泰证券首席宏观经济学家)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容