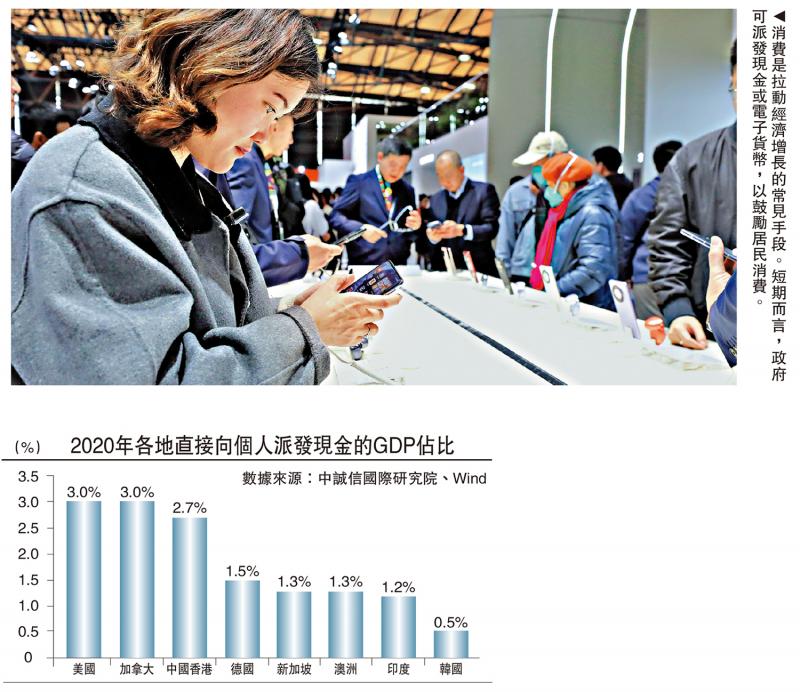

图:消费是拉动经济增长的常见手段。短期而言,政府可派发现金或电子货币,以鼓励居民消费。

消费是拉动经济增长的重要引擎,去年底中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”列为2025年九大重点任务之首。后续需多措并举进一步扩大内需,释放消费对经济增长的拉动作用。

短期来看,笔者仍建议向低收入群体发放现金或数字货币,特别是针对边际消费倾向比较高的中低收入人群;中期来看,持续优化个税体系,以促进中等收入群体的消费能力与意愿;长期来看,进一步深化收入分配制度改革。

借鉴海外国家经验,及时出台大规模的刺激政策,不仅可以短期内改善消费和投资,还能提振市场预期和信心,推动经济平稳修复。在当前中国供需结构不平衡、内需尤其是消费持续偏弱并制约经济修复的背景下,出台大规模的提振消费的增量政策仍十分必要。

新冠疫情爆发后,美国和日本均采取了以发放现金为主的大规模的稳消费政策,直接作用于个人收入,且出台比较及时,提振消费效果明显。这说明,从收入端发力,可以减少传导环节,直接提升居民的消费意愿和能力,稳定和扩大居民消费。

对于中国来说,长期以来中国的稳消费政策大多作用在供给端,规模相对较小且出台相对较晚。2024年,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,在需求端加大促消费力度。三轮消费品以旧换新政策逐渐落地显效,对于助力消费修复起到了一定积极作用,但当前消费疲弱的态势并未出现根本性的显著改善,仍待促消费增量政策出台筑牢消费修复的基础,并向市场释放积极信号,改善预期。

增加居民现金补贴

短期来看,通过现金补贴或数字货币帮助居民部门修复资产负债表,可促进终端消费与企业生产及投资之间形成良性循环,物价水平的适度提高也有利于企业盈利水平的修复。

疫情期间,许多国家及地区采取了直接向家庭部门派发现金的方式支撑需求及信心。2020年当年,美国、加拿大、中国香港发放的现金约占其GDP的3%、3%与2.7%,德国、新加坡、澳洲、印度等国家的派发比例也超过GDP的1%。因此,建议直接向居民发放现金或数字货币,特别是针对边际消费倾向比较高的中低收入人群。

根据我们此前的测算,若针对4000万低保人群发放1000亿元(人民币,下同)现金类或数字货币补贴,限定时效使用,可以直接撬动1500亿元新增消费,间接撬动约5400亿元新增GDP,拉动经济增长0.45个百分点。

由过往经济发展中,农业反哺工业的事实来看,需要进一步考虑对农业和农民的反哺,可以考虑向1.2亿乡村家庭发放3000亿元现金补贴,约可拉动经济增长1.35个百分点。中期来看,优化个人所得税体系,包括下调中低档个税税率、延续并加大个税优惠政策力度、研究建立个人与家庭申报相结合的所得税税制等,增强中等收入群体的消费实力、激发其消费意愿。

具体来看,一是下调个税税率。中国个税收入增速长期高于居民收入和工资增速,新冠疫情以来居民部门实际收入受损,建议适当调降个税税率以扩内需、促消费。中国3%至45%七档税率自2011年以来尚未调整,可对中低档税率进行调降。

二是延续并加大个税优惠政策力度。2023年8月,财政部、税务总局连续出台了多项个税优惠政策,包括延续实施四项既有优惠和提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除标准,后续建议根据社会经济发展状况、居民收入增速水平等继续出台优惠政策、加大政策力度,及时灵活调整专项附加扣除标准。

三是研究建立个人与家庭申报相结合的所得税税制。在充分考虑所得税公平与效率的基础上,研究家庭申报所得税的可行性,制定家庭税率等级调整等配套措施,给纳税人更充分地自主选择权和一定减税降负空间。

结合二十届三中全会《决定》提出的“健全直接税体系,完善综合和分类相结合的个人所得税制度,规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策,实行劳动性所得统一征税”,建议在调整个税体系的基础上,完善个税征管制度,提升个税在税收收入中的比重,在发挥调节贫富差距作用的同时,为稳消费政策提供一定空间。

长期来看,消费是收入和预期收入的函数,提升消费还需从提升收入着手。与美日等发达经济体相比,中国居民收入占比偏低,因此要加大力度调节国民收入的分配结构和居民部门内部的收入结构,特别是提高再分配之后居民的可支配收入占比,并稳妥缓解当前收入差距过大的问题,从而提高社会平均消费率,发挥消费乘数对经济增长的拉动作用。

新型消费快速崛起

要通过供给侧的创新进一步发挥“供给创造需求”的作用。中国疫后消费复苏的过程主要以服务消费的恢复性增长为主,且消费市场低端产品过剩,尚未充分发挥出创新型供给对于新增消费需求的辐射与带动作用。

当前阶段,随着中国人口老龄化问题不断加剧及人口结构的变化,我们在商品和服务消费等方面仍有较大的挖掘和探索空间。例如,美国在疫后经济的复苏过程中,元宇宙、人工智能、大模型等创新领域所激发的新型消费起到了重要的拉动作用,也活跃了消费市场及预期。中国在高质量的升级类与创新类消费领域依然有较高的增长前景。

随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,发展要求和发展条件都呈现新特征,特别是人民对美好生活的向往总体上已经从“有没有”转向“好不好”,居民消费呈现多样化、多层次、多方面的特点,但相比之下高质量产品和服务供给存在不足,特别是居住、交通通讯、文化娱乐等改善需求没有得到较好满足。

可通过加强供给侧改革对于消费的引导力度,不断提升国内供给质量水平,推动供需在更高水平上实现良性循环。当前正在推动落地的大规模以旧换新政策与设备更新政策也有利于消费与生产之间的相互促进,特别是有利于扩大改善型消费、耐用品消费以及服务型消费的比重。

此外,还需引导技术创新与消费创新的有机结合,不断扩大创新型消费品及创新型服务的供给。日韩美等发达国家实现服务消费升级的经验也表明,消费升级的过程与产业升级的过程是相辅相成的。

强化社会保障体系

中国居民预防性储蓄动机较强,对消费产生挤出效应,而社会保障体系的全面升级有助于降低预防性储蓄动机,提升居民消费意愿。

近年来中国社会保障覆盖面不断扩大,但相较美日等发达国家,中国社会保障体系还有很大提升空间。以医疗和养老为例,目前,城乡居民医疗保险和养老保险机制设计不够完善,农村和低收入群体养老和医疗负担较重、获得感较低,如农民个人缴纳的医疗保险从每人每年10元提升到400元,涨幅较大,但直观上报销比例却未提升。此外,生育成本较高也对消费产生了一定影响,教育支出、住房压力、包括孕期检查在内的医疗费用、储蓄压力增加、父母职业发展受限等因素均对家庭的消费能力和意愿产生制约。

因此,建议暂停上调个人参保缴费标准,并增加低缴费档次,建立“多缴费多收益”的激励机制,缩小农村和低收入群体与职工养老和医疗保险待遇差距,提升保障水平;还建议暂停上调社保缴纳基数,或降低上调幅度。此举一方面可以提高个人可支配收入;另一方面,也可以降低企业用工成本,缓解社会就业压力。

财政支出方面,也要加强民生领域支出,加大对医疗、教育、就业、生育等领域的支持力度,完善社会保障体系,优化税制并强化税收调节。一个社会的社会保障愈完善,人们为教育、医疗及养老等长期支出所进行的谨慎性储蓄就会愈低,但另一方面,社会保障支出的来源也是当前收入的一部分,过高社保会带来类似于过高税收一样的紧缩效应,因此也不必追求东欧高福利国家的社保水平。

(作者为中诚信国际研究院执行院长)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容